Introduction — Le Corps, Miroir de l’Histoire

Le corps humain n’est pas une entité isolée dans le temps. Il est la somme des mouvements, des silences, des charges et des blessures que les générations lui ont transmis. Chaque époque imprime sa marque dans la chair : la courbure du dos d’un ouvrier du XIXᵉ siècle, les tensions cervicales d’un cadre pressé, la respiration courte d’un adolescent anxieux… Tous portent, à leur manière, la mémoire d’un monde.

Ainsi, l’histoire des inégalités ne se lit pas seulement dans les livres d’économie ou de sociologie, mais dans la posture des peuples.

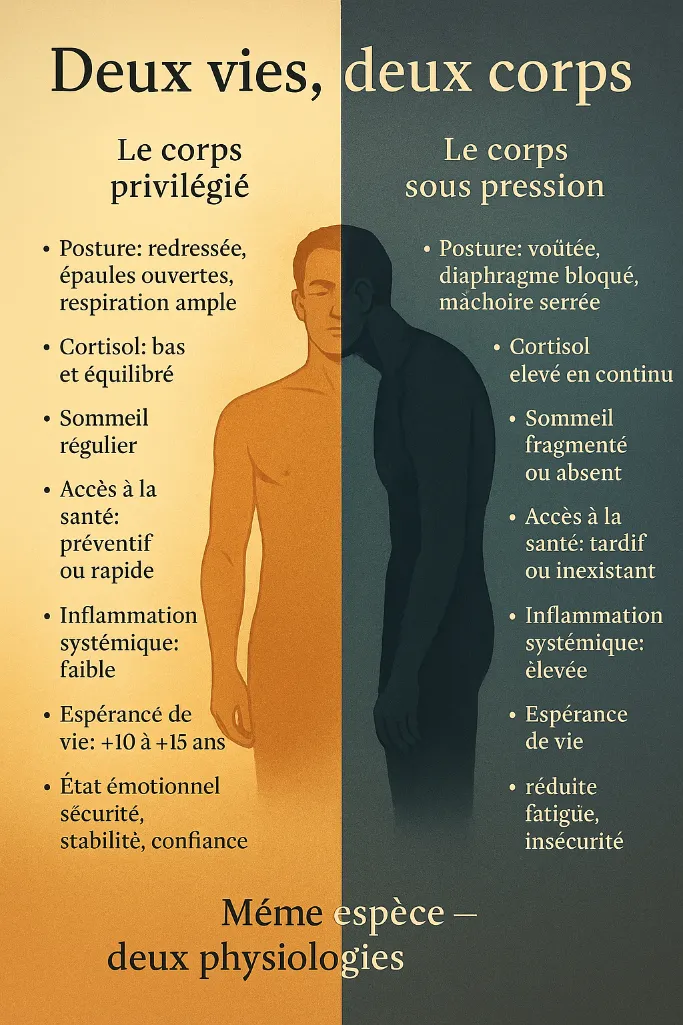

Quand les riches s’élèvent et que les pauvres s’épuisent, la fracture ne se limite pas aux revenus : elle descend jusqu’aux tissus. Les muscles, les fascias et les articulations deviennent les témoins silencieux d’une lutte invisible. Le travail contraint, la peur du lendemain, la perte de dignité — tout cela finit par sculpter le corps, réduire son amplitude, affaiblir son souffle. L’injustice sociale se transforme en physiologie de la survie.

Dans les siècles passés, le paysan pliait l’échine pour labourer des terres qui ne lui appartenaient pas. Son dos, courbé par la répétition et la dépendance, dessinait déjà la carte d’une société inégale. Plus tard, l’ouvrier des manufactures, debout quatorze heures par jour sous les nuées de charbon, respirait un air saturé d’oppression. Ses poumons s’encrassaient de particules et de résignation.

Pendant ce temps, les classes aisées, protégées de la fatigue physique, développaient d’autres déséquilibres : l’oisiveté musculaire, la raideur du cou due à la contemplation du pouvoir, la digestion lente d’une vie surabondante.

Deux mondes, deux corps. Mais un même dérèglement global du mouvement vital.

Aujourd’hui, les machines ont remplacé les chaînes d’usine, mais les chaînes sont ailleurs : dans la précarité économique, l’anxiété de performance, la déconnexion du vivant. Le corps moderne, qu’il soit riche ou pauvre, souffre d’un malaise d’origine sociale : il s’est éloigné du rythme naturel de la vie. Pourtant, ceux qui subissent la pression économique ou la marginalisation portent encore, plus que les autres, le poids de l’histoire. La fatigue chronique, les douleurs musculosquelettiques, les troubles du sommeil ou digestifs sont souvent les échos physiques d’une insécurité existentielle.

L’ostéopathie, dans cette perspective, ne peut plus se limiter à corriger des déséquilibres mécaniques. Elle devient un acte de reconnaissance historique.

Quand l’ostéopathe pose ses mains sur un dos contracté, il ne touche pas seulement un muscle, mais la trace d’un mode de vie, d’une époque, d’une condition. Le fascia, ce tissu de continuité, devient le parchemin sur lequel la société a écrit ses priorités et ses négligences.

Réharmoniser la structure, c’est parfois réconcilier l’individu avec le monde dont il vient.

Andrew Taylor Still, au moment de fonder l’ostéopathie, vivait dans une Amérique déchirée par la guerre civile et l’injustice. Il voyait les conséquences de la misère, des maladies mal soignées, de la violence systémique. Sa révolution fut à la fois médicale et philosophique : redonner au corps sa souveraineté, restaurer l’intelligence de la nature contre la domination mécanique de l’homme sur lui-même.

Still ne soignait pas seulement des vertèbres — il réparait une vision du monde où le vivant avait perdu son droit à l’équilibre.

Aujourd’hui encore, les ostéopathes sont les héritiers de cette conscience.

Chaque douleur chronique, chaque diaphragme figé, chaque dos arrondi raconte un rapport de force : entre le besoin et la peur, entre la dignité et la contrainte.

L’approche ostéopathique, dans sa profondeur, peut alors devenir une lecture somatique de l’histoire sociale. Par le toucher, elle redonne espace et souffle à ceux que la société a comprimés. Elle réinstaure la mobilité là où la survie a figé le mouvement.

Soigner, dans ce contexte, revient à réhabiliter le mouvement libre comme droit fondamental du vivant

Dans un monde où les écarts de richesse se creusent à nouveau, l’ostéopathie a un rôle à jouer bien au-delà du soin individuel.

Elle peut être une pédagogie de la conscience corporelle, un art de reconnecter l’homme à la nature et à sa dignité intérieure.

Car comprendre le corps comme miroir de l’histoire, c’est comprendre que chaque douleur est un message collectif : la société tout entière y parle à travers la chair d’un seul.

Et peut-être qu’en libérant un diaphragme, en redressant une colonne, en écoutant un souffle, nous participons — humblement mais réellement — à redresser l’Histoire elle-même.

Le Poids des Siècles — De la Servitude au Surmenage

Depuis les premières civilisations, le travail a façonné le corps humain autant que la culture a façonné l’esprit. Mais lorsque le travail devient contrainte, lorsqu’il s’exerce sous la domination d’un autre, il ne forge plus seulement des callosités : il imprime dans la chair une mémoire de servitude. Le corps du pauvre, celui du paysan, de l’esclave ou de l’ouvrier, s’est souvent construit dans la douleur, dans l’effort répété et dans le silence. Chaque ère d’exploitation a engendré une morphologie sociale : celle du dos courbé, du souffle retenu, du regard baissé.

Au Moyen Âge, les corps ployaient sous la charge des outils et des corvées. La journée commençait avant le lever du soleil et se terminait dans l’épuisement. Les muscles lombaires et les articulations des hanches portaient le poids du monde. Cette fatigue, transmise de génération en génération, a engendré des lignées entières de postures figées, où la flexion devint symbole de survie. L’homme pauvre apprit à vivre en tension, le regard rivé à la terre, l’inspiration courte, comme s’il ne voulait pas respirer trop fort de peur de déranger le ciel.

Puis vint la Révolution industrielle, et avec elle un nouveau régime de contrainte. Les chaînes ne tenaient plus les poignets, mais le temps. L’ouvrier du XIXᵉ siècle, enfermé dans une cadence mécanique, perdit le lien avec son propre rythme biologique. La machine imposa son tempo, inhumain, répétitif, insensible. Les épaules se figèrent, les cervicales se crispèrent, la cage thoracique se referma. Le souffle de la vie céda la place au souffle du piston. Dans ces usines noires, les poumons respiraient la poussière, les nerfs vibraient sous le bruit, et la colonne vertébrale, privée de liberté, s’enracinait dans la fatigue.Le corps de cette époque est devenu l’icône d’un monde dominé par la productivité. Le mouvement n’était plus synonyme de liberté, mais d’obligation. Les muscles s’usaient, les tendons se rompaient, les vertèbres s’écrasaient lentement. La douleur devenait un simple coût du progrès. Cette déconnexion du rythme naturel a engendré ce que l’on pourrait appeler une “biomécanique de la soumission” : le vivant contraint à servir l’économie plutôt que la vie. Et dans cette tension permanente, les riches se redressaient, pendant que les pauvres se tordaient.

Ce modèle de domination physique a profondément modifié la respiration collective. Dans chaque période de forte inégalité, la société développe une sorte d’apnée culturelle. Le souffle libre — celui du chant, du rire, de la joie — se fait rare. Les classes dominantes, obsédées par la possession, se contractent dans l’hypercontrôle, tandis que les classes laborieuses se crispent dans l’effort. Ainsi, toute la société respire moins, comme un organisme en stress chronique. L’histoire du corps devient alors l’histoire d’une dyspnée civilisationnelle.

Aujourd’hui encore, les héritages de ces siècles de surmenage persistent dans la posture moderne. Les douleurs lombaires, les tensions cervicales, les troubles digestifs chroniques ne sont pas que des symptômes individuels. Ils sont la continuité d’une mémoire collective : celle du travail forcé, du rendement imposé, de la peur du manque.

Le corps contemporain, même assis derrière un écran, reste marqué par cette mécanique de la fatigue. Les mains crispées sur un clavier remplacent celles qui maniaient la pioche ; le stress psychique prolonge la chaîne industrielle à l’intérieur du système nerveux.

Pour l’ostéopathe, comprendre cela change tout. Chaque articulation rigide, chaque fascia tendu, chaque souffle raccourci devient une archive sociale. Le thérapeute lit dans les tissus l’histoire d’un monde qui a oublié de se reposer. Sa mission n’est plus seulement de relâcher des tensions, mais de rendre au corps son droit au relâchement, de réintroduire le rythme naturel dans un organisme qui s’est trop longtemps adapté à la contrainte. Dans la salle de consultation, l’ostéopathe touche un individu, mais c’est toute une époque qu’il rééquilibre.

L’avenir de la pratique ostéopathique pourrait bien passer par cette conscience historique. Car les siècles ont façonné des corps fatigués, mais aussi une humanité en quête de réhabilitation. En redonnant au dos sa verticalité, à la respiration sa profondeur, à la marche son amplitude, l’ostéopathie ne corrige pas seulement des désordres physiques : elle réconcilie l’homme avec le vivant. Et dans un monde encore marqué par les inégalités, cette simple idée — que la liberté commence dans la mobilité — redevient une forme de révolution silencieuse.

L’Épidémie Invisible — Quand l’Inégalité Devient Biologique

Il existe des blessures qui ne se voient pas, des cicatrices que ni la radiographie ni le bistouri ne peuvent révéler. Elles s’inscrivent dans les circuits du stress, dans la chimie du sang, dans la mémoire des tissus. C’est là que l’injustice sociale devient une pathologie du vivant, un désordre biologique lent, silencieux, mais universel. Dans les temps anciens, la pauvreté tuait par la faim ou la guerre. Aujourd’hui, elle tue par inflammation. Et cette inflammation n’est pas seulement métabolique : elle est morale, cellulaire, collective.

Les études modernes confirment ce que les anciens observaient sans le savoir : l’inégalité est un poison. Elle s’infiltre dans le corps comme une tension permanente, une alerte sans fin. Le pauvre, menacé dans sa sécurité et sa dignité, vit dans un état d’alerte biologique. Le système nerveux autonome, censé alterner entre repos et action, reste bloqué dans le mode de défense. Le cortisol, hormone du stress, devient le compagnon quotidien. Il use les artères, épuise les glandes surrénales, affaiblit l’immunité. Ce n’est pas la pauvreté en soi qui détruit, c’est la peur constante de manquer, d’être rejeté, d’être jugé.

L’histoire a montré que les époques de forte inégalité sociale s’accompagnent de maladies collectives. Dans les grandes villes industrielles du XIXᵉ siècle, la tuberculose, la pneumonie et la fatigue nerveuse faisaient des ravages. Les pauvres, entassés dans des logements insalubres, privés de lumière, développaient des poumons crispés et des postures effondrées. Leurs corps traduisaient la même chose que leurs vies : un effondrement de la vitalité. De nos jours, les pathologies ont changé de nom — diabète, hypertension, dépression — mais la logique est identique : le corps s’adapte à l’injustice en sacrifiant sa régénération.

La biologie moderne parle d’inégalités de stress. Quand un individu vit dans un environnement où il a peu de contrôle sur sa vie, son système endocrinien se dérègle. Le cœur bat plus vite, la digestion se bloque, la respiration se raccourcit. À long terme, cela crée des syndromes inflammatoires chroniques. Le psychisme, lui aussi, s’épuise : l’anxiété, la perte d’estime de soi, la colère rentrée. Ce que nous appelons “fatigue sociale” n’est autre qu’une fatigue physiologique de survie. Le corps finit par ne plus croire en sa propre sécurité.

La pauvreté agit comme un stress transgénérationnel. Des recherches sur les enfants nés de parents ayant vécu la guerre, la famine ou la précarité montrent des modifications dans l’expression des gènes liés à la peur, au métabolisme et à l’inflammation. Autrement dit, la misère se transmet biologiquement. Ce que l’esprit tente d’oublier, les cellules s’en souviennent. Ainsi, le dos voûté du paysan du Moyen Âge et la nuque tendue de l’employé moderne participent de la même lignée : celle des générations qui ont appris à survivre en se contractant.

1. L’étude sur la Famine Hollandaise (Dutch Hunger Winter, 1944–1945)

- Référence : Lumey LH et al., “Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans,” PNAS, 2008.

- Contexte : Étude sur les enfants conçus pendant la famine aux Pays-Bas à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

- Résultat : Ces individus présentaient, des décennies plus tard, des modifications épigénétiques sur le gène IGF2 (Insulin-like Growth Factor 2), associé à la croissance et au métabolisme.

- Conclusion : La sous-nutrition maternelle a laissé une empreinte biologique durable, prédisposant les enfants à l’obésité, au diabète et à des troubles cardiovasculaires.

2. L’étude sur les enfants de survivants de l’Holocauste

- Référence : Yehuda R. et al., “Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation,” Biological Psychiatry, 2016.

- Contexte : Étude menée sur des survivants de l’Holocauste et leurs enfants.

- Résultat : Des altérations de la méthylation du gène FKBP5, impliqué dans la régulation du cortisol et la réponse au stress, ont été observées chez les descendants.

- Conclusion : Le traumatisme psychologique sévère se traduit par des modifications biologiques transmissibles.

3. Études sur la guerre, la pauvreté et la précarité sociale

- Référence :

- McGowan PO et al., “Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse,” Nature Neuroscience, 2009.

- Essex MJ et al., “Epigenetic vestiges of early developmental adversity: DNA methylation in adolescence,” Child Development, 2013.

- Résultats : Ces travaux ont montré que les enfants ayant vécu la pauvreté, la négligence ou la guerre présentent des altérations dans la méthylation des gènes liés au système de stress HPA (axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien).

- Effets observés : hyperréactivité au stress, troubles anxieux, fatigue chronique, inflammation de bas grade.

4. Études récentes sur la transmission intergénérationnelle du stress économique

- Référence : Palma-Gudiel H. et al., “Economic stress and DNA methylation: Evidence from human and animal models,” Translational Psychiatry, 2020.

- Résultat : Le stress lié à la précarité économique, mesuré sur plusieurs générations, modifie la régulation des gènes impliqués dans l’inflammation et le métabolisme énergétique.

Dans ce contexte, l’ostéopathie trouve une responsabilité nouvelle. Elle devient un art de désamorcer le stress historique. Chaque tension chronique est la trace d’un combat intérieur, parfois ancien, souvent hérité. Les fascias, véritables témoins de la vie intérieure, conservent la mémoire des déséquilibres nerveux. En libérant ces structures, le thérapeute aide le système à retrouver sa capacité d’adaptation — non pas pour “performer” davantage, mais pour revivre sans peur.

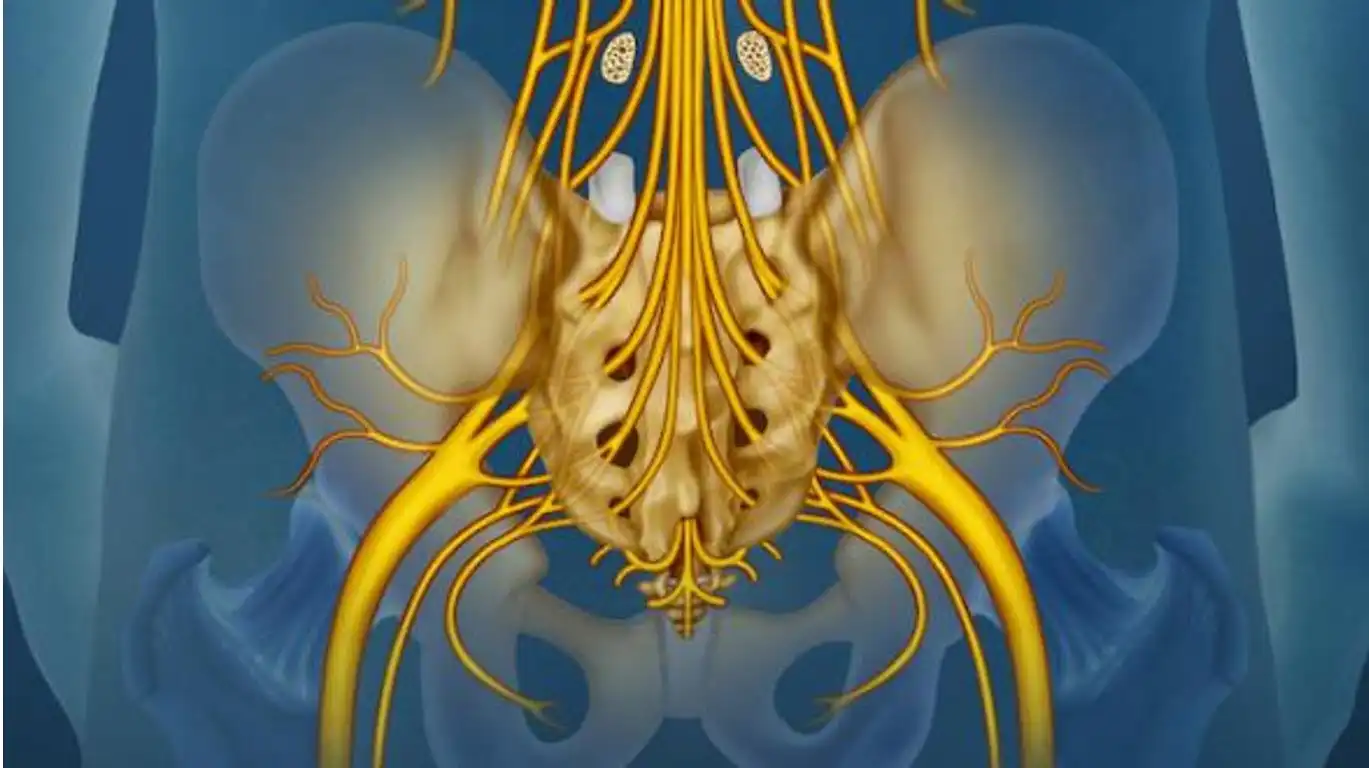

L’ostéopathe, par sa main attentive, ne traite donc pas seulement un désordre localisé. Il restaure un dialogue interrompu entre le système nerveux et le monde. Dans un thorax verrouillé, il entend la trace du soupir retenu depuis des générations. Dans un bassin rigide, il perçoit la peur de perdre appui, transmise de père en fils, de mère en fille. Sa main devient témoin et médiateur d’une réconciliation intérieure.

Cette épidémie invisible, celle de l’inégalité biologique, appelle une médecine du lien et du sens. Elle nous oblige à repenser la santé non pas comme l’absence de symptômes, mais comme la capacité d’un organisme à se sentir en sécurité dans son environnement. Tant que la société crée de la peur, du mépris et de la précarité, elle fabrique des maladies. Tant que le travail épuise sans nourrir, que la compétition remplace la coopération, le diaphragme collectif restera bloqué.

L’avenir du soin passera donc par une approche holistique, incarnée, consciente des dimensions sociales du mal-être. L’ostéopathie, si elle assume pleinement cette mission, deviendra un espace de justice corporelle — là où le patient retrouve le droit de respirer librement, d’habiter son corps sans domination.

En touchant le corps d’un seul être humain, le thérapeute touche l’histoire entière d’une humanité tendue entre domination et survie. Il rappelle que la guérison ne consiste pas à oublier la douleur, mais à libérer la mémoire qu’elle contient. L’ostéopathie, en ce sens, ne soigne pas seulement les tissus : elle soigne la trace laissée par l’injustice dans le vivant.

Et si demain, dans chaque cabinet, au lieu de demander simplement « où avez-vous mal ? », l’ostéopathe demandait : « De quoi votre corps se défend-il encore ? » Alors, peut-être, l’épidémie invisible commencerait enfin à guérir.

La Mémoire Tissulaire des Peuples

Les peuples portent leur histoire dans leurs corps autant que dans leurs monuments. Derrière les ruines visibles de la guerre et de la colonisation se cache une autre forme de vestige : celle que les générations conservent dans leurs tissus, dans la chimie de leurs cellules et dans le silence de leurs gestes. Les traumatismes collectifs ne disparaissent pas avec la fin des conflits ; ils s’enfouissent dans la biologie, dans la respiration, dans la posture. Ainsi, même après la reconstruction matérielle, le corps social reste marqué d’une crispation ancestrale : un réflexe de défense, une peur diffuse de revivre l’effondrement.

Les anthropologues et les neurobiologistes convergent sur un même constat : l’expérience du danger extrême — guerre, esclavage, famine ou domination — laisse une empreinte physiologique. Quand la peur devient collective, le système nerveux d’une population entière se règle sur la survie. Les générations suivantes héritent de cette alerte constante par le biais de l’épigénétique : des gènes qui ne changent pas de séquence, mais de mode d’expression. C’est ce qu’ont montré les recherches sur les enfants nés après la famine hollandaise de 1944-45 ou les descendants de survivants de l’Holocauste : les marqueurs du stress (IGF2, FKBP5, récepteurs du cortisol) restent modifiés des décennies plus tard. La mémoire du choc se déplace du psychisme vers le corps, du vécu vers l’héritage.

Mais cette mémoire n’est pas seulement moléculaire ; elle est aussi fasciale. Les fascias, ce réseau de tissus conjonctifs qui relie tout le corps, conservent les empreintes des tensions vécues. Quand une émotion n’a pas pu être exprimée — peur, humiliation, sidération — le fascia s’est contracté, figé dans une posture de protection. Chez les peuples colonisés, opprimés ou déplacés, cette contraction collective s’est traduite par des attitudes corporelles récurrentes : le repli du thorax, la rigidité du bassin, la perte du centre gravitaire. Ce sont des marques invisibles, mais palpables pour celui qui écoute avec ses mains. L’ostéopathe, en touchant ces zones d’immobilité, entre en contact avec l’histoire du peuple autant que celle du patient.

Dans les sociétés post-coloniales, cette mémoire tissulaire se manifeste encore : douleurs diffuses, fatigue chronique, troubles respiratoires, tensions viscérales sans cause apparente. Ces symptômes collectifs racontent une mémoire de dépossession. Le corps qui a longtemps dû se soumettre — à la peur, au travail forcé, à la honte — a perdu son élan vital. Dans certains groupes, le simple relâchement diaphragmatique peut provoquer une émotion archaïque, comme si respirer librement réveillait une liberté confisquée depuis des générations.

Les recherches récentes en neurophysiologie du trauma, notamment celles de Bessel van der Kolk (The Body Keeps the Score, 2014), confirment que les expériences traumatiques non intégrées se rejouent dans la physiologie. Les circuits de défense — immobilité, hypervigilance, dissociation — se transmettent comme des réflexes culturels. Ainsi, la mémoire collective s’exprime autant par les attitudes sociales que par la tension musculaire. Dans certains contextes, la colère contenue d’un peuple se traduit par une hypertonie cervicale ; ailleurs, la résignation se lit dans la descente du sternum et l’affaissement du regard.

L’ostéopathie, en abordant le corps comme une unité vivante, offre une voie d’intégration unique à cette mémoire. Par son toucher, elle permet à l’organisme de relâcher des schémas anciens de survie. Le travail fascial profond, le déverrouillage diaphragmatique, la mobilisation douce du sacrum ou du crâne agissent comme des clés : ils réouvrent des portes fermées par la peur. La main, dans sa neutralité, devient témoin et médiatrice d’un processus d’apaisement transgénérationnel. Ce n’est pas seulement le patient individuel qui s’apaise ; c’est une lignée entière qui retrouve un peu d’espace intérieur.

Pour l’ostéopathe conscient de cette dimension, chaque séance devient un acte de réconciliation historique. Lorsque la respiration d’un patient se déploie après des années de blocage, ce n’est pas seulement un muscle qui se détend : c’est une mémoire collective qui se remet à circuler. Dans le relâchement d’un fascia, il y a la possibilité de transformer la souffrance héritée en expérience intégrée. Là réside l’essence de la thérapie : non pas effacer le passé, mais permettre au corps de ne plus le subir.

Les peuples qui ont traversé la guerre, la colonisation, ou la pauvreté extrême ont besoin, au-delà du discours, d’un espace corporel de réparation. L’ostéopathie peut devenir cet espace — un lieu où la mémoire tissulaire cesse d’être un fardeau pour redevenir une source de conscience. Car le corps n’oublie rien, mais il peut pardonner quand il retrouve le mouvement.

Ainsi, dans chaque fibre assouplie, dans chaque souffle retrouvé, s’écrit une nouvelle page de l’histoire humaine : celle d’un corps qui, après avoir plié sous le poids des siècles, se redresse enfin pour habiter pleinement le présent.

Andrew Taylor Still : Une Révolution Silencieuse contre la Mécanisation du Vivant

Lorsque l’on replace Andrew Taylor Still dans le contexte de son temps, on découvre non seulement un praticien, mais un réformateur silencieux — un homme qui, au milieu d’une Amérique en mutation, a perçu que la maladie du siècle n’était pas seulement physique, mais spirituelle. Le XIXᵉ siècle fut celui des machines, du progrès industriel, de la rationalisation à outrance. L’homme, fasciné par la puissance mécanique, s’était mis à concevoir son propre corps comme une simple mécanique d’organes et de leviers. C’est dans ce monde obsédé par la production, la vitesse et le rendement que Still a élevé la voix, non pas contre la science, mais contre la perte du vivant au cœur de la science.

Son regard, calme et profond, semble porté à la fois vers l’intérieur et vers l’avenir. Il n’est pas dans la révolte, mais dans la résistance silencieuse. L’arrière-plan évoque cette tension : les engrenages, symboles de la pensée mécaniste, s’estompent progressivement pour laisser place à des silhouettes humaines. Ce passage visuel illustre la transformation qu’il a initiée — celle d’une science qui redonne au corps sa dignité, à la main sa fonction de compréhension, et à la guérison son caractère vivant.

Chaque détail du tableau participe à cette dualité : la rigueur du costume, reflet de la méthode et de la discipline, contraste avec la chaleur du ton ocre, métaphore de la compassion. Ce n’est pas l’image d’un savant coupé du monde, mais d’un homme en dialogue avec la nature et la souffrance humaine.

Cette œuvre invite à contempler Still non seulement comme un pionnier médical, mais comme un philosophe du vivant, un humaniste qui, dans un siècle dominé par le fer et la vapeur, osa rappeler que la plus grande machine demeure le corps humain — non pas parce qu’il est performant, mais parce qu’il est sensible, intelligent et capable d’auto-guérison.

La guerre de Sécession, qu’il vécut de près, lui montra la brutalité d’une médecine sans humanité. Les amputations de masse, les traitements chimiques violents, la dépendance aveugle aux drogues et à la chirurgie, tout cela le révolta. Il vit des corps broyés, non seulement par la guerre, mais par les méthodes censées les sauver. Il comprit que la maladie n’était pas une erreur mécanique, mais une rupture d’harmonie. Dans ce chaos, il posa un acte de résistance subtile : redonner au corps le droit d’exister comme système intelligent, capable d’autorégulation et d’autoguérison.

Still ne s’opposa pas à la science — il la replaça dans un cadre plus vaste : celui de la Vie. Là où l’époque voyait un engrenage, il voyait une rivière. Là où d’autres traitaient les symptômes, lui cherchait la cause dans la perte de mouvement, dans le blocage des fluides, dans la désorganisation de la trame corporelle. Son intuition était révolutionnaire : le corps est animé par une intelligence, une “Loi du vivant”, qu’il faut écouter plutôt que dominer.

Cette vision naît dans une Amérique où les ouvriers s’épuisent, où la machine façonne le rythme du cœur et du souffle. La mécanisation du travail produit une mécanisation du soin. Les praticiens eux-mêmes deviennent des techniciens du corps, réduits à appliquer des protocoles sans regard sur l’individu. Still, lui, propose l’inverse : écouter la vie avant d’agir, sentir avant d’imposer. En cela, il rejoint les grands humanistes de son temps, ceux qui pressentaient que l’homme perdait son âme dans le vacarme du progrès.

L’ostéopathie, telle qu’il la fonde, est une révolution silencieuse. Elle refuse la fragmentation du corps et de la société. Elle proclame que chaque cellule, chaque tissu, chaque organe participe d’un tout, et que ce tout ne peut être compris sans le respect de ses lois naturelles. À travers le geste thérapeutique, Still réintroduit la notion de sacralité du vivant dans un monde qui l’avait oubliée. Sa médecine n’est pas une révolte contre la modernité, mais une tentative de réconcilier l’homme avec la nature qu’il porte en lui.

Ce geste est profondément social. Redonner la santé par le mouvement, c’est aussi redonner la dignité à ceux que la société a broyés. L’ostéopathie, dans sa genèse, est un acte démocratique : elle ne distingue pas les classes, elle écoute le corps du riche comme celui du pauvre, avec la même attention. Still croyait que la santé devait être accessible à tous, et que la main du thérapeute, par sa justesse, pouvait réparer ce que les structures sociales avaient brisé.

Son approche préfigure déjà une écologie du soin. En rétablissant les flux naturels du sang, des fluides, des nerfs, il anticipe l’idée que la santé dépend de la relation harmonieuse entre les parties et le tout. Cette vision systémique, qui aujourd’hui inspire les sciences de la complexité et la médecine intégrative, était déjà au cœur de son enseignement. Still, bien avant qu’on parle de “biopsychosocial”, comprenait que l’humain ne peut se réduire à une somme de segments : il est une histoire, un souffle, une communauté intérieure.

Son message, plus actuel que jamais, répond à la dérive contemporaine d’une médecine de plus en plus numérisée, standardisée, éloignée du toucher et du regard. Face à la tentation de soigner sans présence, Still rappelle que la main est un instrument de conscience. Elle ne mesure pas, elle écoute. Elle ne contrôle pas, elle accompagne. En ce sens, l’ostéopathe d’aujourd’hui, s’il reste fidèle à cette filiation, devient le gardien d’une éthique du vivant — un contrepoids à la déshumanisation des soins.

Andrew Taylor Still fut donc bien plus qu’un fondateur : il fut un philosophe du mouvement, un poète de la physiologie, un artisan de la réconciliation entre science et nature. Son œuvre nous rappelle que toute guérison véritable commence là où la main retrouve l’humilité de servir la Vie plutôt que de la manipuler.

Dans un monde où l’homme s’est à nouveau livré aux machines — qu’elles soient industrielles hier ou numériques aujourd’hui — la parole de Still demeure un phare : « L’homme ne guérit pas le corps ; il libère la vie. » Et c’est peut-être là, dans cette phrase simple, que réside encore aujourd’hui la plus grande révolution du soin.

Les Corps Appauvris d’Aujourd’hui : L’Injustice dans la Posture Moderne

L’histoire des inégalités n’appartient pas qu’au passé : elle s’incarne, aujourd’hui encore, dans la manière dont nos corps se tiennent, respirent et se fatiguent. Les sociétés contemporaines ont remplacé les chaînes visibles par des contraintes plus subtiles — temporelles, psychologiques, économiques. La posture moderne est le miroir d’une tension constante : produire plus, performer mieux, tenir malgré tout. Ainsi, même sans outils agricoles ni machines d’usine, l’homme moderne travaille toujours courbé — non plus sur la terre, mais devant un écran, prisonnier d’un monde qui a troqué la charrue pour le clavier.

Ce corps sédentaire et hyperconnecté porte une souffrance paradoxale : celle de l’immobilité dans la surstimulation. Les épaules s’arrondissent sous le poids des obligations, les mâchoires se crispent dans le silence numérique, et les diaphragmes se referment sous la pression d’un rythme de vie sans repos. Le système nerveux vit en alerte permanente, comme s’il devait répondre à une menace invisible : notifications, échéances, compétitions. La posture elle-même devient un langage social : celui d’une humanité qui, malgré le confort matériel, s’effondre de l’intérieur.

Les classes les plus fragiles subissent ce déséquilibre avec une intensité accrue. Les emplois précaires, les horaires éclatés, la peur du licenciement produisent un stress physiologique chronique. Le dos s’arque, la respiration se bloque, les viscères se contractent. L’ostéopathe retrouve alors, dans les tissus, les signes d’une lutte silencieuse : un diaphragme verrouillé par l’angoisse, une nuque raidie par la vigilance constante, un bassin lourd d’insécurité. Le corps devient une archive sociale, un témoin discret de la précarité moderne.

À l’inverse, le corps des classes aisées se rigidifie autrement : hypertonie des trapèzes, surmenage psychique, perte de mobilité due à la sédentarité intellectuelle. Le confort matériel ne protège pas du déséquilibre, il le déplace. L’excès d’activité cognitive, la compression du temps et la déconnexion du rythme biologique entraînent une forme nouvelle de fatigue : la fatigue de ne plus ressentir.

Dans ce contexte, l’ostéopathie trouve un rôle essentiel. Elle réapprend au corps à respirer, à se verticaliser, à retrouver le tempo organique perdu. Mais surtout, elle restaure un sentiment de présence : celui d’habiter à nouveau son propre axe, son souffle, son existence. En travaillant la mobilité des structures, l’ostéopathe relâche aussi les contraintes invisibles du quotidien.

Soigner aujourd’hui ne consiste plus seulement à corriger une douleur, mais à dénouer un mode de vie. Derrière la tension du trapèze, il y a la peur de ne pas suffire ; derrière la lombalgie, la fatigue de porter un monde sans répit. Le soin devient un acte politique au sens noble : il restaure l’humain dans une époque qui l’use.

Ainsi, les corps appauvris d’aujourd’hui, qu’ils soient marqués par la précarité ou l’excès, sont les héritiers directs des siècles d’exploitation. L’ostéopathie, fidèle à l’esprit de Still, peut être une voie de réconciliation — non pas pour guérir la société, mais pour rendre au corps la mémoire de son autonomie, cette verticalité intérieure que ni le pouvoir ni la pauvreté ne devraient abolir.

Vers une Ostéopathie Sociale et Transgénérationnelle

L’ostéopathie, telle qu’elle se déploie aujourd’hui, ne peut plus se limiter à la correction des déséquilibres mécaniques ou à la restauration d’une mobilité articulaire. Elle doit devenir une médecine du lien, une approche qui reconnaît que le corps individuel est aussi un corps social et historique. Ce que l’on perçoit sous les doigts n’est pas seulement une tension fasciale ou une restriction de mouvement, mais souvent la résonance d’une mémoire collective, d’une blessure héritée. Dans ce sens, l’ostéopathie du XXIᵉ siècle doit apprendre à soigner au-delà de la chair, à accompagner les traces biologiques et émotionnelles laissées par les siècles d’inégalités et de ruptures du vivant.

Les découvertes récentes sur l’épigénétique et la transmission du stress intergénérationnel confirment ce que les intuitions ostéopathiques pressentaient depuis longtemps : le corps se souvient. Les peurs des parents, les traumatismes des peuples, les déséquilibres sociaux se traduisent en rigidités tissulaires, en troubles de la régulation, en postures défensives. L’ostéopathe devient alors un lecteur de ce palimpseste biologique. En rétablissant la fluidité des tissus, il participe à une réécriture somatique de l’histoire — non pas pour effacer les cicatrices, mais pour leur rendre la souplesse du vivant.

Dans cette composition, la lumière dorée évoque la guérison par la conscience, la chaleur d’un contact respectueux qui transcende la simple technique pour devenir acte de présence. L’ostéopathe y apparaît comme médiateur entre la matière et la mémoire, entre le poids du passé et la légèreté retrouvée du souffle. C’est une invitation à reconnaître que toute main qui soigne dialogue aussi avec l’histoire du monde.

Cette vision élargie fait émerger l’idée d’une ostéopathie sociale. Dans de nombreux quartiers, prisons, camps de réfugiés ou zones rurales, les corps souffrent d’un manque de reconnaissance autant que d’un manque de soin. Le stress de survie, la honte, la fatigue de la précarité laissent des marques aussi réelles que les traumatismes physiques. Là où les systèmes médicaux classiques échouent à atteindre ces populations, l’ostéopathie pourrait devenir un outil d’équité : une main neutre, bienveillante, universelle. Chaque contact devient un acte de réparation symbolique, une manière de dire : ton corps mérite d’être entendu, même s’il n’a jamais été regardé.

Mais cette transformation exige un changement de posture du thérapeute. L’ostéopathe de demain ne sera plus seulement un technicien de la biomécanique, mais un éducateur somatique, un accompagnant de la conscience corporelle. Il devra comprendre comment la pauvreté, la peur, le déracinement ou la honte se traduisent en dysfonctions, et comment la sécurité relationnelle peut restaurer la physiologie. La table de soin devient alors un espace social, un lieu de dialogue silencieux entre deux humanités.

Dans cette perspective, l’ostéopathie rejoint la philosophie de l’écologie humaine : tout ce qui affecte la société finit par affecter le corps. Les inégalités économiques, la violence systémique, les traumatismes culturels créent un champ de tension global que le thérapeute ressent à travers le fascia collectif. Restaurer la santé, c’est aussi contribuer à réduire les dissonances entre l’homme et son environnement. Le geste ostéopathique, dans sa douceur, devient un acte politique au sens noble — non pas militant, mais profondément éthique.

Une ostéopathie transgénérationnelle ne cherche pas à interpréter le passé, mais à le rendre habitable. Lorsqu’un patient ressent sous ses doigts la libération d’une zone figée, il ne libère pas seulement un muscle : il rétablit une connexion interrompue entre le présent et la mémoire corporelle de ses ancêtres. Les pleurs, les frissons, les soupirs qui émergent en séance ne sont pas des symptômes, mais des langages archaïques du corps en train de se réconcilier avec son histoire. Le thérapeute devient alors le témoin privilégié de ce passage : celui où le poids du passé se transforme en mouvement de vie.

Pour que cette dimension prenne tout son sens, la formation ostéopathique devra évoluer. Il ne s’agira plus seulement d’apprendre les techniques structurelles, viscérales ou crâniennes, mais aussi de développer une écoute anthropologique et émotionnelle du corps. Comprendre que chaque posture sociale a sa posture physique ; que chaque inégalité laisse une empreinte tissulaire ; que la santé n’est pas une abstraction, mais un acte de justice envers soi-même.

Dans un monde fragmenté, l’ostéopathie peut devenir un art de réconciliation. Entre le riche et le pauvre, le traumatisé et le soignant, le passé et le présent. En rétablissant la continuité des flux — sanguins, lymphatiques, respiratoires, émotionnels — elle restaure aussi la continuité du sens. L’ostéopathie sociale n’est pas une nouvelle branche, mais une maturation de son essence originelle : soigner l’homme dans son unité.

Ainsi, la main du thérapeute devient un pont entre les époques, une mémoire vivante qui relie le premier souffle de Still à celui de chaque patient. Dans ce contact conscient, il n’y a plus de hiérarchie, plus de frontière entre le biologique et le spirituel, entre l’individuel et le collectif. Il n’y a que le vivant, cherchant à se redresser. Et peut-être est-ce là, dans cette verticalité retrouvée, que commence la véritable guérison du monde.

Guérir le Corps Commun

Soigner un individu, c’est toujours, d’une certaine manière, soigner la communauté dont il est issu. Chaque corps porte une part du monde : ses tensions, ses silences, ses colères étouffées. L’ostéopathe, lorsqu’il écoute la respiration d’un patient, entend aussi celle d’une société. Le dos crispé du travailleur, la nuque tendue de la mère épuisée, le ventre serré de l’adolescent anxieux — tous racontent la même histoire : celle d’un monde qui a perdu le rythme du vivant. Ainsi, guérir le corps d’un être humain, c’est aussi participer à la réhabilitation du corps collectif, à la réouverture d’un espace où la vie peut à nouveau circuler.

Nous vivons à une époque où la médecine s’individualise à l’extrême. On soigne des organes, des systèmes, des chiffres, mais on oublie souvent la dimension relationnelle de la santé. Pourtant, aucune guérison n’est complète tant qu’elle ne rétablit pas le lien entre l’être et son environnement. Le stress social, les injustices économiques, la désinformation et l’isolement émotionnel ont créé un véritable désordre physiologique global. Le système nerveux collectif est en surcharge : toujours connecté, rarement en repos, saturé d’informations et privé de silence. Dans ce contexte, l’ostéopathie apparaît comme une voie de réconciliation, un art capable de ramener du vivant là où le système s’est figé.

Le “corps commun” n’est pas une métaphore poétique : c’est une réalité biologique. Nos systèmes nerveux s’accordent, nos rythmes respiratoires s’ajustent, nos champs électromagnétiques interagissent. Ce que nous appelons empathie ou contagion émotionnelle n’est qu’un aspect de cette co-régulation naturelle propre à l’espèce humaine. Dans un monde fragmenté, rétablir ce champ d’unité devient une forme de soin collectif. L’ostéopathe, par la qualité de sa présence, crée un micro-espace de cohérence dans un univers de dissonance. Il devient, par le simple acte d’écouter avec ses mains, un catalyseur d’équilibre social.

Cette perspective transforme le cabinet en un lieu symbolique. Ce n’est plus seulement un espace thérapeutique, mais un laboratoire d’humanité. Là, le patient apprend à redevenir un organisme vivant parmi d’autres, et non un rouage isolé. En ressentant le relâchement d’un muscle ou le retour d’un souffle, il redécouvre sa propre appartenance à un ensemble plus vaste. Le soin devient alors une pédagogie du lien : chaque articulation qui se déverrouille réintroduit du dialogue entre les parties du corps, mais aussi entre l’individu et le monde.

Guérir le corps commun, c’est aussi réhabiliter les valeurs de lenteur, d’écoute et de solidarité. Ces qualités, aujourd’hui marginalisées, sont pourtant au cœur de la physiologie du vivant. Une respiration libre, un cœur calme, une posture stable sont des états d’équilibre collectif autant qu’individuel. Lorsque la société valorise uniquement la performance et la vitesse, elle contracte littéralement ses tissus : les rythmes biologiques se dérèglent, les inflammations augmentent, la fatigue s’installe. L’ostéopathe devient alors un gardien de la temporalité juste, celle où le corps peut de nouveau s’autoréguler.

Mais guérir le corps commun ne signifie pas uniformiser. Cela implique au contraire de redonner à chacun la capacité d’être soi, dans une harmonie plus vaste. Comme dans un orchestre, la santé collective dépend de la justesse des différences. Le rôle du thérapeute est de restaurer cette musicalité intérieure, d’aider le corps à retrouver sa propre note tout en s’accordant à l’ensemble. Cette vision dépasse la biomécanique : elle touche à une éthique du vivant, où chaque soin devient un acte d’humanité partagée.

Il est possible d’imaginer, dans un avenir proche, une ostéopathie communautaire — des lieux ouverts où l’on viendrait non pas seulement pour se faire soigner, mais pour réapprendre à respirer ensemble. Des espaces de toucher conscient, de résonance collective, où la main devient langage et la présence remède. Ces pratiques, déjà en germe dans certains cercles de thérapie intégrative, pourraient représenter la prochaine évolution naturelle de l’ostéopathie : passer du corps isolé au corps relié.

Ainsi, l’ostéopathie sociale et sensorielle ne serait pas une utopie, mais une continuité logique du projet de Still : libérer la vie dans toutes ses formes. Là où la société divise, elle relie ; là où la peur contracte, elle invite à la détente. Elle redonne à la santé son sens premier — salus, en latin, signifiant à la fois “guérison” et “intégrité”.

Guérir le corps commun, c’est reconnaître que chaque tension humaine est une vibration du monde, et que chaque relâchement est un acte de paix. C’est comprendre que la main qui soigne ne touche pas seulement un patient, mais le tissu invisible qui relie tous les êtres. Et peut-être, à travers chaque respiration libérée, c’est un peu du monde lui-même qui respire à nouveau.

Conclusion — Redresser l’Histoire

À travers les siècles, le corps humain s’est fait l’écho silencieux des civilisations qui l’ont façonné. Il a porté la marque des guerres, des famines, des exploitations et des systèmes de domination. Aujourd’hui encore, alors que nous croyons vivre dans une ère d’abondance et de progrès, nous répétons souvent les mêmes erreurs sous des formes plus subtiles. La souffrance a changé de visage, mais pas de nature. Les anciens esclaves ont laissé place à des travailleurs épuisés, les paysans courbés aux employés assis, les fouets visibles aux pressions invisibles du rendement. Le corps, lui, continue de plier sous le poids de l’injustice, de la peur, de la fatigue et de la solitude.

Cette répétition n’est pas une fatalité, mais un appel à la conscience. Si l’histoire revient, c’est pour être comprise autrement, incarnée différemment. Nous ne pouvons prétendre soigner sans reconnaître ce cycle : chaque dos courbé par le stress moderne est un rappel des dos pliés d’autrefois. Chaque souffle coupé par l’anxiété économique fait écho aux respirations retenues de ceux qui ont travaillé sans repos. En ce sens, l’ostéopathie ne s’adresse pas seulement à l’individu, mais au corps de l’humanité tout entière.

Nous avons une responsabilité sociale, en tant que soignants et citoyens du vivant. Traiter le corps d’un être humain, quel qu’il soit, c’est reconnaître sa valeur égale dans la trame du monde. La main de l’ostéopathe ne devrait jamais distinguer la peau du riche ou celle du pauvre, le corps éduqué ou le corps abîmé. Elle ne connaît ni statut ni hiérarchie, seulement la pulsation commune du vivant. Dans chaque fascia tendu, il y a une histoire qui mérite respect. Dans chaque souffle retrouvé, il y a un morceau d’humanité réconciliée.

Le soin, dès lors, devient un acte d’égalité. Il redonne la même attention à celui qui vient d’un bureau climatisé qu’à celui qui rentre d’une journée éreintante d’usine. Il offre la même écoute à l’exécutif stressé qu’à la mère seule, au migrant, au vieillard, à l’enfant. Cette égalité n’est pas qu’un principe moral : c’est une nécessité physiologique. La santé collective ne peut exister que si chacun retrouve sa place dans le flux du vivant. Tant qu’un seul corps reste exclu, la société demeure déséquilibrée.

Redresser un dos, c’est redresser une part de cette inégalité. Libérer une respiration, c’est rendre à l’autre le droit de se sentir vivant. Lorsque nous touchons un corps, nous touchons l’histoire entière des rapports de force qui l’ont traversé. La main devient alors témoin, messagère et instrument de réparation. Elle ne guérit pas le monde, mais elle en interrompt la répétition : celle qui fait de la souffrance un héritage et de la résignation une habitude.

Dans un monde obsédé par la performance, l’ostéopathie rappelle que la dignité ne se mesure pas à la productivité, mais à la qualité du mouvement intérieur. Elle rend visible ce que la société invisibilise : la fatigue du travailleur, la douleur du corps silencieux, le poids de la survie. Soigner avec équité, c’est aussi poser un acte politique dans le sens le plus humain du terme : celui de rétablir la justice dans le tissu du vivant.

Still l’avait pressenti : « La loi du vivant s’applique à tous, sans distinction. » Sa vision d’une médecine libre, accessible, profondément démocratique, reste un phare pour notre temps. Car si la science progresse, l’éthique doit progresser avec elle. L’ostéopathie moderne, si elle veut demeurer fidèle à son essence, doit continuer à remettre l’humain au centre, à replacer la main au-dessus de la machine, la relation avant le protocole, la présence avant la performance.

Redresser l’Histoire, c’est d’abord la regarder sans détour. Reconnaître que nos sociétés, malgré leurs avancées, continuent de produire des inégalités qui s’écrivent dans la chair. C’est ensuite agir, chaque jour, pour transformer cette mémoire en mouvement de vie. Cela commence par un geste simple : accueillir le patient sans jugement, écouter sans hiérarchie, soigner avec le même respect celui qui souffre du manque que celui qui souffre de l’excès.

Peut-être qu’en redonnant à chaque corps — humble ou puissant — la même attention, nous commencerons enfin à réconcilier les fragments dispersés de l’humanité. Car la santé du monde se mesure à la santé des plus fragiles. Et chaque fois qu’un être humain retrouve sa verticalité, c’est toute l’espèce qui se redresse un peu.

Ainsi, l’ostéopathie n’est pas seulement une science du mouvement : elle est une philosophie de l’équité vivante. Elle nous rappelle que la guérison n’appartient à personne, mais circule entre tous. Et si nos sociétés veulent guérir de leurs fractures, elles devront apprendre, comme nous le faisons à travers nos mains, à traiter chaque vie avec la même délicatesse, la même écoute, la même lumière.

Références

Épigénétique et transmission du stress

- Heijmans, B. T., et al. (2008).

Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans. PNAS, 105(44), 17046–17049.

➤ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2579375/ - Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Bierer, L. M., et al. (2016).

Holocaust exposure induced intergenerational effects on FKBP5 methylation. Biological Psychiatry, 80(5), 372–380.

➤ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26410355/ - Palma-Gudiel, H., et al. (2020).

Economic stress and DNA methylation: Evidence from human and animal models. Translational Psychiatry, 10(1), 1–12.

➤ https://www.nature.com/articles/s41398-020-00939-z - McGowan, P. O., et al. (2009).

Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood abuse. Nature Neuroscience, 12(3), 342–348.

➤ https://www.nature.com/articles/nn.2270 - Essex, M. J., et al. (2013).

Epigenetic vestiges of early developmental adversity: DNA methylation in adolescence. Child Development, 84(1), 58–75.

➤ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22924976/

Mémoire collective et trauma transgénérationnel

- Yehuda, R., Lehrner, A. (2018).

Intergenerational transmission of trauma effects: Putative role of epigenetic mechanisms. World Psychiatry, 17(3), 243–257.

➤ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wps.20568 - Van der Kolk, B. (2014).

The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. Penguin Books.

➤ https://www.penguinrandomhouse.com/books/314562/the-body-keeps-the-score-by-bessel-van-der-kolk-md/ - Schore, A. N. (2019).

Right Brain Psychotherapy. Norton & Company.

➤ https://wwnorton.com/books/9780393706642 - Ansermet, F. & Magistretti, P. (2010).

A chacun son cerveau : Plasticité neuronale et inconscient. Odile Jacob.

➤ https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/psychologie/a-chacun-son-cerveau_9782738123917.php

Santé sociale, inégalités et corps

- Marmot, M. (2015).

The Health Gap: The Challenge of an Unequal World. Bloomsbury.

➤ https://www.bloomsbury.com/uk/the-health-gap-9781408857991/ - Wilkinson, R., & Pickett, K. (2010).

The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better. Penguin Books.

➤ https://www.penguin.co.uk/books/184/184102/the-spirit-level/9780241954294.html - Whitehall Studies (Marmot et al., 1978–2017).

Social inequalities and health outcomes among British civil servants.

➤ https://www.ucl.ac.uk/whitehallII - Bourdieu, P. (1993).

La Misère du monde. Seuil.

➤ https://www.seuil.com/ouvrage/la-misere-du-monde-pierre-bourdieu/9782020189675

Philosophie et fondements ostéopathiques

- Still, A. T. (1899).

Philosophy of Osteopathy. Hudson-Kimberly Publishing Co.

➤ https://archive.org/details/philosophyofoste00stil - Chaitow, L. (2009).

Palpation and Assessment Skills: Assessment and Diagnosis through Touch. Churchill Livingstone.

➤ https://www.elsevier.com/books/palpation-and-assessment-skills/chaitow/978-0-7020-3038-9

Estimated reading time: 41 minutes

Table des matières

- Introduction — Le Corps, Miroir de l’Histoire

- Le Poids des Siècles — De la Servitude au Surmenage

- L’Épidémie Invisible — Quand l’Inégalité Devient Biologique

- La Mémoire Tissulaire des Peuples

- Andrew Taylor Still : Une Révolution Silencieuse contre la Mécanisation du Vivant

- Les Corps Appauvris d’Aujourd’hui : L’Injustice dans la Posture Moderne

- Vers une Ostéopathie Sociale et Transgénérationnelle

- Guérir le Corps Commun

- Conclusion — Redresser l’Histoire

- Références