Comprendre la scoliose juvénile dès l’enfance

La scoliose juvénile est une condition orthopédique complexe qui affecte la courbure de la colonne vertébrale chez les enfants et les adolescents. Elle se distingue par une courbure latérale anormale de la colonne, souvent associée à une rotation des vertèbres, ce qui donne à la colonne une forme en « S » ou en « C ». Cette condition peut avoir des implications significatives sur la croissance et le développement de l’enfant, nécessitant une intervention précoce et souvent prolongée pour éviter des complications à long terme.

L’apparition de la scoliose juvénile survient généralement entre l’âge de 4 et 10 ans, bien que des cas plus précoces ou tardifs puissent également se présenter. La progression de la courbure peut être rapide pendant les phases de croissance rapide, ce qui rend crucial un dépistage régulier chez les enfants, en particulier ceux ayant des antécédents familiaux de scoliose.

Les causes exactes de la scoliose juvénile ne sont pas entièrement comprises, mais elles peuvent inclure des facteurs génétiques, des anomalies musculaires ou des problèmes neurologiques. Certaines formes de scoliose juvénile peuvent être associées à des conditions médicales sous-jacentes telles que le syndrome de Marfan ou la paralysie cérébrale.

La prise en charge de la scoliose juvénile varie en fonction de la gravité de la courbure et de l’âge de l’enfant. Pour les courbures légères à modérées, des approches conservatrices telles que l’observation régulière, la physiothérapie et l’utilisation de corsets peuvent être recommandées pour contrôler la progression de la courbure pendant la croissance. Dans les cas plus sévères ou progressifs, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour corriger la courbure et stabiliser la colonne vertébrale.

Histoire et révolutions dans le traitement de la scoliose

De l’Antiquité au XIXᵉ siècle : premières observations et idées mécaniques

Hippocrate décrit déjà des torsions vertébrales et tente la traction à l’aide de bancs suspendus. À la Renaissance, Ambroise Paré réintroduit des attelles de bois tandis qu’en 1741, Nicolas Andry popularise l’image de « l’arbre redressé », métaphore fondatrice de l’orthopédie. Le véritable tournant arrive en 1895 : la radiographie de Röntgen permet enfin de visualiser la colonne et de quantifier objectivement la déformation.

E2 — Début du XXᵉ siècle : standardiser le diagnostic

En 1913, le chirurgien new-yorkais John R. Cobb définit l’angle de Cobb, toujours référence pour mesurer la courbure. Cette métrique robuste ouvre la voie à des études multicentriques et fixe les seuils d’indication chirurgicale. Parallèlement, les premiers programmes de physiothérapie hospitalière expérimentent des exercices correctifs, mais sans imagerie de précision les résultats demeurent limités.

E2 — Années 1940-1950 : la révolution du Milwaukee brace

Walter Blount et Jacques Schmidt mettent au point, en 1945, l’orthèse cervico-thoraco-lombo-sacrée dite Jacques Schmidt . Publiée en 1958, leur série démontre qu’une contention tridimensionnelle ambulatoire peut freiner la progression de courbes thoraciques sévères, faisant de cette attelle la première thérapie non invasive largement adoptée ResearchGate.

E2 — Années 1960 : l’ère de la fixation interne

Paul Harrington présente en 1962 la tige de distraction postérieure à crochets. Le temps d’immobilisation post-opératoire chute, les taux de fusion s’améliorent et, en 1966, la Scoliosis Research Society se fonde pour harmoniser les critères et diffuser les retours d’expérience.

E2 — Années 1970-1980 : dépistage de masse et orthèses affinées

Les programmes de dépistage scolaire (NIH, 1974) identifient les courbures plus tôt, soulignant le pic de progression à la puberté. Des corsets plus discrets apparaissent : Boston brace (1972) pour les courbes lombaires, Charleston « night-time » brace (1984) porté la nuit. Côté chirurgie, la fixation segmentaire par vis pédiculaires réduit les segments fusionnés et optimise l’équilibre sagittal.

E2 — Années 1990 : chirurgie mini-invasive et percées en imagerie

La fusion thoracoscopique limite la morbidité du thoracotomie, tandis que l’IRM haut-résolution révèle syringomyélies ou tumeurs mimant l’idiopathique, raffinant le tri pré-opératoire. Les premières études de génétique moléculaire esquissent une susceptibilité polygénique, amorçant l’ère prédictive.

E2 — Années 2000 : dispositifs « growth-friendly »

Pour éviter la fusion chez l’enfant, on conçoit des implants extensibles : la VEPTR (2004, FDA) contrôle la scoliose tout en laissant croître le thorax. Les corsets profitent de la CAO : modèles 3-D personnalisés, légers, ventilés, offrant de meilleures corrections in-brace.

E2 — Années 2010 : allongement télécommandé et non-fusion

Les tiges MAGEC (CE 2011 ; FDA 2014) se rallongent en consultation grâce à un aimant externe, divisant par deux le nombre d’interventions chez l’enfant Press Release Services. En parallèle renaît le rêve de préserver la mobilité : le Tethering Vertébral (VBT) utilise un câble thoracoscopique pour guider la croissance et corriger sans fusion.

E2 — 2020-2024 : de l’autorisation à la personnalisation

Après un suivi post-marché rigoureux, le système The Tether™ obtient l’approbation FDA complète en 2021, officialisant la non-fusion pour les patients skeletiquement immatures U.S. Food and Drug AdministrationFDA Access Data. Les corsets imprimés 3-D, sur mesure, voient le jour : poids plume, fabrication en quelques heures, ventilation optimisée. Des capteurs intelligents suivent en temps réel l’observance et ajustent le plan thérapeutique.

E2 — 2024-Présent : IA, smartphone et médecine de précision

Des apps basées sur la caméra du téléphone dépistent l’asymétrie du tronc avec une sensibilité rivale d’un clinicien formé Cedars-Sinai. Les algorithmes intègrent vitesse de croissance, variantes génétiques et temps de port du corset pour prédire la trajectoire d’une courbe et proposer une thérapie dynamique. La recherche explore déjà la modulation matricielle cartilagineuse via CRISPR — signe qu’après la mécanique et la robotique, l’ère biologique pourrait corriger la scoliose au niveau cellulaire. L’IA automatise aussi la mesure d’angle de Cobb sur radio, améliorant la reproductibilité et libérant du temps clinicien JMIR.

E2 — Conclusion ouverte : vers une synergie pluridisciplinaire

Chaque jalon — diagnostic, orthétique, chirurgical ou numérique — a rapproché la détection précoce d’une correction efficace et individualisée. Les futures percées naîtront sans doute du croisement entre bio-impression vertébrale, neuromodulation des muscles paraspinaux et registres cloud nourrissant des algorithmes toujours plus fins. Pour l’ostéopathe, connaître cette évolution affine le raisonnement clinique, enrichit le dialogue interprofessionnel et positionne la thérapie manuelle dans un siècle d’efforts pour restaurer la croissance harmonieuse et la fonction vertébrale.

La Scoliose Juvénile : Un Aperçu

Les Origines de la Scoliose Juvénile

La scoliose juvénile est souvent classée en fonction de l’âge de son apparition. Elle peut se manifester chez les enfants entre 3 et 10 ans (scoliose juvénile précoce) ou entre 10 et 18 ans (scoliose juvénile tardive). Dans la plupart des cas, la cause exacte reste inconnue, ce qui conduit à la classification idiopathique.

Les facteurs génétiques semblent jouer un rôle prédominant dans le développement de la scoliose juvénile idiopathique. Des études ont identifié des gènes spécifiques qui pourraient être associés à la susceptibilité à cette condition. Cependant, d’autres facteurs, tels que des anomalies congénitales ou des troubles neuromusculaires, peuvent également contribuer à l’apparition de la scoliose chez certains enfants.

Diagnostic et Évaluation

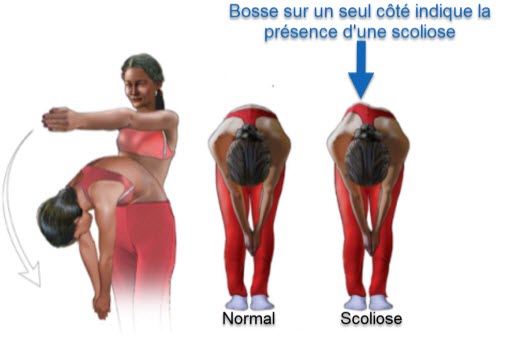

Le diagnostic précoce de la scoliose juvénile est essentiel pour une gestion efficace. Les professionnels de la santé utilisent diverses méthodes, dont l’examen physique, l’imagerie médicale, et notamment le test de flexion avant d’Adam, qui permet d’évaluer la courbure de la colonne vertébrale lors d’une inclinaison vers l’avant.

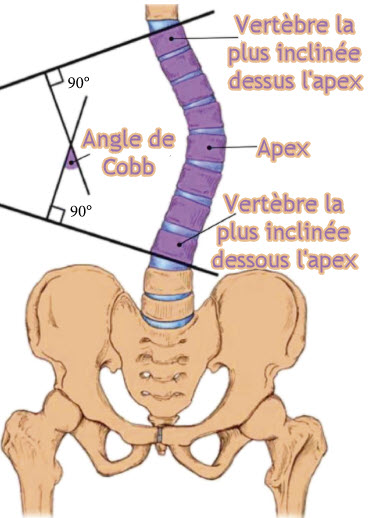

L’utilisation de la radiographie permet de mesurer l’angle de Cobb, qui quantifie la sévérité de la courbure. Cette évaluation guide souvent les décisions de traitement, en particulier si la courbure continue de progresser.

Approches Thérapeutiques à Travers l’Histoire

Le Corset de Milwaukee (Années 1940-1960)

Dans les premières décennies du 20e siècle, le traitement principal de la scoliose juvénile était le corset de Milwaukee. Ce dispositif orthopédique était conçu pour maintenir la colonne vertébrale dans une position corrigée. Bien que largement utilisé, le corset de Milwaukee avait des limites en termes de confort et d’acceptation sociale.

L’Ère de la Chirurgie (Années 1970-1990)

Les années 1970 ont vu l’émergence de techniques chirurgicales plus avancées pour traiter la scoliose juvénile, en particulier en cas de courbures sévères. Les interventions chirurgicales, telles que la fusion vertébrale avec instrumentation, ont été développées pour stabiliser la colonne vertébrale et corriger les déformations. Cependant, ces procédures n’étaient pas sans risques, et l’amélioration des techniques s’est poursuivie au fil du temps.

Approches Conservatrices et Physiothérapie (Années 1990 à Aujourd’hui)

Au cours des dernières décennies, une attention accrue a été accordée aux approches conservatrices pour la scoliose juvénile. La physiothérapie et la rééducation jouent un rôle essentiel dans la gestion de la scoliose. Des exercices spécifiques visent à renforcer les muscles du tronc et à améliorer la posture. Ces approches ont l’avantage d’être moins invasives que la chirurgie et peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie des patients.

Avancées Technologiques (Aujourd’hui)

Avec l’avènement des technologies modernes, des approches innovantes ont émergé pour le traitement de la scoliose juvénile. La simulation informatique et l’impression 3D sont utilisées pour concevoir des corsets plus confortables et personnalisés, offrant une alternative plus attrayante aux méthodes traditionnelles.

Causes de la Scoliose Juvénile

- Idiopathique :

- La cause la plus fréquente de la scoliose juvénile est idiopathique, ce qui signifie qu’aucune cause spécifique n’est identifiée. La scoliose idiopathique juvénile est souvent diagnostiquée entre l’âge de 4 et 10 ans.

- Congénitale :

- La scoliose juvénile peut résulter de malformations vertébrales congénitales présentes à la naissance. Ces anomalies peuvent influencer le développement normal de la colonne vertébrale.

- Neuromusculaire :

- Les troubles neuromusculaires, tels que la dystrophie musculaire, la paralysie cérébrale ou la poliomyélite, peuvent entraîner une faiblesse musculaire ou un déséquilibre, contribuant ainsi au développement de la scoliose.

- Syndromes Génétiques :

- Certains syndromes génétiques, comme le syndrome de Marfan, le syndrome de Prader-Willi ou le syndrome de Noonan, sont associés à un risque accru de développer une scoliose.

- Tumeurs :

- Bien que rare, les tumeurs de la colonne vertébrale peuvent également causer une scoliose chez les enfants.

- Infections :

- Les infections de la colonne vertébrale, bien que peu fréquentes, peuvent provoquer des changements structurels dans la colonne vertébrale, conduisant à la scoliose.

- Facteurs Environnementaux :

- Certains facteurs environnementaux peuvent contribuer au développement de la scoliose, bien que leur rôle spécifique ne soit pas toujours clair. Des éléments tels que la position assise prolongée, le port inadéquat de sacs à dos, ou des inégalités dans la longueur des jambes ont été évoqués.

Il est essentiel de souligner que, dans de nombreux cas, la cause de la scoliose juvénile reste inconnue (idiopathique). La scoliose idiopathique juvénile est souvent diagnostiquée après l’exclusion d’autres causes identifiables. Le diagnostic précis de la cause de la scoliose et la détermination de son traitement approprié nécessitent une évaluation approfondie par un professionnel de la santé, en particulier un orthopédiste spécialisé dans les troubles de la colonne vertébrale.

Symptômes de la Scoliose Juvénile

Les symptômes peuvent varier en fonction de la sévérité de la courbure, de la cause sous-jacente et d’autres facteurs. Voici quelques symptômes courants de la scoliose juvénile :

- Asymétrie Posturale :

- Une inclinaison ou une asymétrie visible des épaules peut être observée, avec l’une paraissant plus haute que l’autre.

- Inclinaison du Bassin :

- Le bassin peut également être incliné, créant une dissymétrie au niveau de la taille.

- Asymétrie des Omoplates :

- Une omoplate peut sembler plus proéminente ou plus haute que l’autre.

- Éventuelle Déformation de la Poitrine :

- Dans certains cas, la scoliose peut entraîner une déformation de la cage thoracique, ce qui peut être perceptible.

- Problèmes Respiratoires :

- Les scolioses sévères peuvent comprimer les poumons, entraînant des problèmes respiratoires tels que la diminution de la capacité pulmonaire.

- Douleur au Dos :

- Certains enfants peuvent ressentir des douleurs au dos, en particulier pendant la croissance rapide de l’adolescence.

- Fatigue Précoce :

- En raison de la déformation de la colonne vertébrale, les muscles peuvent travailler de manière inefficace, entraînant une fatigue prématurée lors des activités physiques.

- Vêtements qui ne Tombent pas Correctement :

- Des vêtements qui ne s’ajustent pas correctement ou qui paraissent déséquilibrés peuvent être un signe indirect de scoliose.

- Éventuelle Inconfort Respiratoire :

- Dans les cas graves, où la scoliose affecte la capacité pulmonaire, des symptômes tels que l’inconfort respiratoire peuvent survenir.

Il est important de noter que la scoliose juvénile peut être asymptomatique dans ses stades précoces, et les symptômes peuvent ne devenir apparents qu’à mesure que la courbure progresse. La détection précoce, généralement effectuée lors d’examens de routine, est cruciale pour la gestion efficace de la scoliose. Si des signes de scoliose sont observés, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé, souvent un orthopédiste, pour une évaluation approfondie et un plan de traitement adapté.

Dépistage de la Scoliose Juvénile

- Examen Visuel :

- Lors des examens de routine à l’école ou chez le pédiatre, un examen visuel de la colonne vertébrale est souvent effectué. L’enfant peut être invité à se pencher en avant, ce qui permet au professionnel de la santé de repérer toute asymétrie ou déformation.

- Examen en Position Debout :

- L’enfant peut également être examiné en position debout pour détecter toute asymétrie au niveau des épaules, de la taille, ou des omoplates.

- Mesure de l’Angle de Tronc :

- Certains professionnels de la santé utilisent des outils de mesure de l’angle du tronc pour quantifier toute inclinaison de la colonne vertébrale.

- Évaluation de l’Asymétrie des Épaules et de la Taille :

- L’évaluation de l’asymétrie des épaules et de la taille est également une méthode courante pour repérer d’éventuels signes de scoliose.

- Réflexion sur les Antécédents Familiaux :

- Les antécédents familiaux peuvent jouer un rôle dans le dépistage, car la scoliose a parfois des composantes génétiques. Si un membre de la famille a été diagnostiqué avec une scoliose, cela peut inciter à une surveillance plus étroite.

- Examens d’Imagerie (si nécessaire) :

- En cas de doute ou si des signes de scoliose sont observés, des examens d’imagerie tels que des radiographies de la colonne vertébrale peuvent être réalisés pour confirmer le diagnostic et évaluer la sévérité de la courbure.

Il est important de souligner que le dépistage de la scoliose juvénile doit être effectué régulièrement tout au long de la croissance de l’enfant, car la progression de la courbure peut être plus rapide pendant les poussées de croissance. Si une scoliose est détectée, un suivi régulier est souvent recommandé pour surveiller son évolution. Dans certains cas, des interventions telles que le port de corsets ou la chirurgie peuvent être envisagées pour prévenir une progression sévère. Un suivi étroit avec un professionnel de la santé, généralement un orthopédiste spécialisé dans les troubles de la colonne vertébrale, est essentiel pour un dépistage et une gestion efficaces de la scoliose juvénile.

Le test d’Adam : outil clinique de dépistage clé

Le test de flexion avant d’Adam est une évaluation clinique fréquemment utilisée pour détecter la présence de scoliose. Il est nommé d’après Dr. Robert Adams, un médecin du 18e siècle qui a contribué à la compréhension de la scoliose. Voici comment le test est généralement effectué :

- Positionnement du Patient :

- Le patient se tient debout pieds joints et les genoux légèrement fléchis. Les pieds doivent être parallèles et les bras relâchés le long du corps.

- Inclinaison vers l’Avant :

- Le patient est invité à s’incliner lentement vers l’avant à partir de la taille, de manière à ce que le dos soit parallèle au sol. Les bras sont laissés librement suspendus.

- Observation Visuelle :

- Le professionnel de la santé observe le dos du patient pendant l’inclinaison. Il recherche des signes d’asymétrie, tels que des épaules ou des omoplates inégales, une différence de hauteur des hanches, ou une courbure anormale de la colonne vertébrale.

- Mesure de la Déviation :

- En utilisant un inclinomètre ou simplement en estimant visuellement, le professionnel mesure l’angle de déviation entre les côtés droit et gauche du dos. Cet angle est souvent appelé l’angle de gibbosité ou d’inclinaison.

- Examen des Vertèbres Saisissables :

- Pendant la flexion, le professionnel peut également sentir les vertèbres saillantes en passant les mains le long du dos pour déterminer la localisation de la courbure.

Radiographie et scoliose : ce que montre l’imagerie

Les signes radiographiques de la scoliose juvénile sont évalués à l’aide de radiographies de la colonne vertébrale. Les radiographies fournissent des informations détaillées sur la courbure de la colonne vertébrale, permettant aux professionnels de la santé de mesurer l’angle de Cobb et de déterminer d’autres caractéristiques de la scoliose. Voici quelques signes radiographiques courants de la scoliose juvénile :

- Angle de Cobb :

- L’angle de Cobb est la mesure principale de la sévérité de la scoliose. Il est déterminé en mesurant l’angle formé par les vertèbres les plus inclinées dans les courbures de la colonne vertébrale.

- Localisation de la Courbure :

- Les radiographies montrent la localisation spécifique de la courbure, que ce soit dans la région thoracique, lombaire, ou thoracolombaire. Cette information est cruciale pour la planification du traitement.

- Évaluation des Vertèbres Saisissables (Vertèbres d’Extrémité) :

- Les vertèbres d’extrémité des courbures sont identifiées pour déterminer les vertèbres les plus impliquées dans la déviation de la colonne vertébrale.

- Rotation Vertébrale :

- Les radiographies peuvent révéler une rotation vertébrale, un aspect caractéristique de certaines scolioses, où les vertèbres tournent autour de leur axe longitudinal.

- Longueur des Courbures :

- La longueur des courbures peut être mesurée pour évaluer la distribution de la déformation sur la colonne vertébrale.

- Évaluation des Disques Intervertébraux :

- Les radiographies permettent également d’évaluer l’état des disques intervertébraux, des articulations facettes et d’autres structures anatomiques.

- Identification d’Anomalies Congénitales ou Structurales :

- Les radiographies peuvent mettre en évidence des anomalies congénitales ou structurales qui pourraient contribuer à la scoliose juvénile.

- Surveillance de la Croissance :

- Les radiographies séquentielles au fil du temps permettent de surveiller la croissance et la progression de la scoliose, en particulier pendant les phases de croissance rapide.

Classification King-Moe de la Scoliose Juvénile

- Type I : Scoliose Infantile (0-3 ans)

- Cette catégorie concerne les cas de scoliose qui se développent chez les enfants âgés de 0 à 3 ans.

- La scoliose infantile peut être congénitale, neuromusculaire, idiopathique ou due à des anomalies vertébrales.

- Type II : Scoliose Juvénile (4-10 ans)

- La scoliose juvénile concerne les enfants âgés de 4 à 10 ans.

- Elle peut également être congénitale, neuromusculaire, idiopathique ou liée à des anomalies vertébrales.

- Type III : Scoliose de l’Adolescent (11-18 ans)

- La scoliose de l’adolescent se manifeste chez les individus âgés de 11 à 18 ans.

- Elle est principalement idiopathique, ce qui signifie qu’aucune cause spécifique n’est identifiée dans la majorité des cas.

- Type IV : Scoliose de l’Adulte (après 18 ans)

- La scoliose de l’adulte survient après l’âge de 18 ans.

- Elle peut être idiopathique, dégénérative (liée au vieillissement), ou résulter de la progression d’une scoliose déjà présente à l’adolescence.

Angle de Cobb : mesurer et suivre la courbure vertébrale

L’angle de Cobb est une mesure radiographique utilisée pour quantifier la déviation angulaire de la colonne vertébrale dans le cas de la scoliose. Cette mesure est essentielle pour évaluer la gravité de la courbure et pour suivre la progression de la scoliose au fil du temps. Voici comment l’angle de Cobb est déterminé :

- Identification des Vertèbres Limite :

- Sur une radiographie de la colonne vertébrale, les vertèbres limite supérieure et inférieure de la courbure scoliotique sont identifiées.

- Lignes de Perpendiculaires :

- À partir des bords supérieurs et inférieurs de ces vertèbres limites, des lignes perpendiculaires sont tracées.

- Intersection des Lignes :

- L’angle formé par l’intersection de ces deux lignes perpendiculaires est mesuré. Cet angle est l’angle de Cobb.

- Évaluation de la Sévérité :

- L’angle de Cobb est utilisé pour évaluer la sévérité de la scoliose. Par convention, une scoliose est classée comme légère si l’angle est inférieur à 25 degrés, modérée entre 25 et 40 degrés, et sévère si l’angle est supérieur à 40 degrés.

La prise en charge de la scoliose juvénile nécessite une approche multidisciplinaire, impliquant des professionnels de la santé tels que des orthopédistes, des physiothérapeutes et parfois des chirurgiens. Les recommandations et perspectives futures visent à améliorer le diagnostic précoce, à optimiser les modalités de traitement et à explorer de nouvelles avenues thérapeutiques.

Recommandations Actuelles

- Dépistage Précoce : Les programmes de dépistage scolaire et pédiatrique jouent un rôle essentiel dans la détection précoce de la scoliose. Un diagnostic précoce permet d’initier des interventions non invasives et de surveiller l’évolution de la courbure pendant la croissance.

- Suivi Régulier : Un suivi régulier avec des professionnels de la santé spécialisés est recommandé pour évaluer la progression de la scoliose et ajuster le plan de traitement en conséquence. La fréquence des visites dépend de la sévérité de la courbure et de la croissance de l’enfant.

- Interventions Précoces : Les interventions précoces, telles que la physiothérapie et la rééducation, sont souvent privilégiées pour les courbures modérées. Ces approches peuvent aider à renforcer les muscles du tronc, améliorer la posture et réduire le risque de progression.

- Options Personnalisées de Traitement : Le choix du traitement dépend de plusieurs facteurs, dont la sévérité de la scoliose, l’âge de l’enfant et sa croissance prévue. Les corsets orthopédiques peuvent être prescrits pour certaines courbures, tandis que la chirurgie peut être envisagée pour des cas plus graves.

- Éducation et Soutien : L’éducation des patients et de leur famille est cruciale pour favoriser une meilleure compréhension de la scoliose et de son traitement. Un soutien psychologique peut également être bénéfique, en particulier chez les adolescents qui vivent avec cette condition.

Perspectives Futures

- Technologies Innovantes : L’utilisation de technologies modernes, telles que la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la surveillance à domicile, le suivi de la posture et la personnalisation des plans de traitement.

- Recherche Génétique : Les avancées dans la recherche génétique pourraient permettre une meilleure compréhension des facteurs génétiques associés à la scoliose juvénile. Cela pourrait éventuellement conduire à des approches thérapeutiques plus ciblées.

- Thérapies Géniques : Bien que toujours au stade de la recherche, les thérapies géniques pourraient éventuellement offrir des solutions novatrices pour traiter la scoliose juvénile en agissant directement sur les gènes impliqués dans son développement.

- Approches Personnalisées : La médecine personnalisée pourrait devenir une réalité pour la scoliose juvénile, avec des plans de traitement adaptés en fonction des caractéristiques génétiques, physiologiques et anatomiques spécifiques de chaque patient.

Conclusion

La scoliose juvénile, au-delà de sa définition biomécanique, engage toute une réflexion sur la croissance, l’équilibre, et la manière dont le corps s’adapte aux contraintes internes et externes. Si les traitements conventionnels, qu’ils soient orthopédiques ou chirurgicaux, jouent un rôle essentiel dans les cas sévères, ils ne doivent pas occulter l’importance des approches complémentaires, notamment l’ostéopathie, pour accompagner ces jeunes patients dans toutes les dimensions de leur développement.

L’ostéopathie propose une lecture fine et globale de la scoliose, en s’intéressant non seulement à la courbure visible sur les radiographies, mais aussi à la dynamique fonctionnelle du corps dans son ensemble. Un enfant scoliotique ne présente pas qu’une colonne déformée : il développe aussi des compensations posturales, des tensions fasciales, des déséquilibres musculaires, parfois des inconforts respiratoires ou digestifs — autant de signaux qu’un ostéopathe peut percevoir et accompagner. Par des techniques douces et adaptées à l’âge, il est possible de restaurer la mobilité des structures, de soutenir la proprioception, et de favoriser une meilleure coordination neuromusculaire.

Mais l’approche ostéopathique ne s’arrête pas au corps. Elle s’inscrit aussi dans un cadre relationnel : l’écoute, la présence et le dialogue permettent à l’enfant de mieux vivre avec son corps, parfois perçu comme « tordu » ou « différent ». Cette reconnaissance empathique est précieuse, surtout à un âge où l’image de soi se construit.

Dans cette optique, la prise en charge de la scoliose juvénile doit s’envisager comme une alliance interdisciplinaire : orthopédistes, kinésithérapeutes, ostéopathes, ergothérapeutes, mais aussi parents, enseignants et psychologues peuvent agir ensemble pour soutenir un parcours de soins cohérent, respectueux du rythme de chaque enfant.

À l’heure où les nouvelles technologies promettent des corsets intelligents, des chirurgies non invasives et des prédictions génétiques de plus en plus précises, il reste fondamental de ne pas perdre de vue l’essentiel : chaque colonne est unique, chaque enfant est une histoire en devenir. L’ostéopathie, dans sa philosophie d’accompagnement, continue d’offrir un espace d’écoute et de régulation corporelle au service de cette croissance.

Références

- Weinstein SL, Dolan LA, Cheng JC, Danielsson A, Morcuende JA. Adolescent idiopathic scoliosis. ResearchGate+5BMJ+5Vrije Universiteit Amsterdam+5

- Negrini S, Aulisa AG, Aulisa L, et al. 2011 SOSORT Guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation Treatment of Idiopathic Scoliosis During Growth.

- Hresko MT. Clinical practice. Idiopathic scoliosis in adolescents. ScienceOpen+15PubMed+15BMJ+15

🧬 Génétique et facteurs de risque

- Ogura Y, Takahashi Y, Kou I, et al. A functional SNP in BNC2 is associated with adolescent idiopathic scoliosis.

- Kou I, Otomo N, Takeda K, et al. Genome-wide association study identifies 14 previously unreported susceptibility loci for adolescent idiopathic scoliosis in Japanese.

📏 Angle de Cobb et classification radiographique

- Cobb JR. Outline for the study of scoliosis.

- King HA, Moe JH, Bradford DS, Winter RB. The selection of fusion levels in thoracic idiopathic scoliosis. PubMed

🦴 Traitements orthopédiques et chirurgicaux

- Blount WP, Schmidt AC. The Milwaukee brace in the operative treatment of scoliosis. Meridian+2Lippincott Journals+2PubMed+2

- Harrington PR. Treatment of scoliosis. Correction and internal fixation by spine instrumentation. PubMed+1Semantic Scholar+1

🤖 Nouvelles technologies et IA

- Ando K, Imagama S, et al. Artificial intelligence-based scoliosis detection using smartphone photography. PMC

- Baroncini A, et al. Use of machine learning to predict curve progression in idiopathic scoliosis.

💆♂️ Ostéopathie et approche fonctionnelle

- Lunghi C, Fusco G, Papa L. Osteopathic manipulative treatment: A systematic review and critical appraisal of comparative effectiveness and health economics research. ResearchGate+1PubMed+1

- Orrock PJ, Myers SP. Osteopathic intervention in chronic non-specific low back pain: A systematic review. PubMed+3PubMed+3ResearchGate+3

- Frymann VM. Palpation and osteopathic diagnosis. iahe.com