Introduction : Une douleur souvent négligée, mais handicapante

La douleur postérieure du talon est un symptôme qui semble bénin au premier abord, mais qui peut profondément altérer la qualité de vie d’une personne. Chaque pas devient une épreuve, chaque montée d’escalier une appréhension. Pourtant, cette douleur reste souvent sous-estimée, tant par les patients que par certains professionnels de santé. Elle est parfois réduite à une simple « tension » ou « inflammation passagère », alors qu’elle peut témoigner d’un déséquilibre fonctionnel plus profond, impliquant le système musculosquelettique dans son ensemble. Dans cette perspective, l’ostéopathie offre une approche complémentaire et précieuse, en visant à comprendre l’origine globale de la douleur plutôt qu’à en masquer les manifestations.

Le talon, point d’appui essentiel du corps humain, subit chaque jour des contraintes mécaniques importantes. En position debout, lors de la marche ou de la course, il joue un rôle d’amortisseur, de stabilisateur et de propulseur. Il n’est donc pas surprenant qu’il soit sujet à des troubles fonctionnels, en particulier dans sa région postérieure, là où s’insèrent des structures essentielles telles que le tendon d’Achille, les bourses séreuses, et les muscles du mollet. Si la douleur y persiste, elle peut progressivement entraîner une modification de la posture, une adaptation locomotrice, et même une limitation de l’activité physique.

Dans le champ de la médecine conventionnelle, la douleur au talon est souvent abordée sous l’angle de la pathologie locale : tendinite, bursite, excroissance osseuse, etc. Ces diagnostics sont utiles et nécessaires, mais ils ne prennent pas toujours en compte les causes fonctionnelles sous-jacentes : raideur articulaire à distance, trouble de la chaîne musculaire postérieure, compensation du bassin ou déséquilibre plantaire. C’est là que l’ostéopathie peut intervenir de manière pertinente, en explorant les liens entre les différentes parties du corps et en redonnant de la mobilité aux structures en restriction.

Le public concerné par ce type de douleur est large : sportifs amateurs ou professionnels, travailleurs en station debout prolongée, personnes âgées, enfants en pleine croissance. Les mécanismes à l’origine du symptôme varient : surmenage tendineux, traumatismes répétés, chaussures inadaptées, posture dysfonctionnelle, surcharge pondérale, etc. Dans tous les cas, une approche globale, individualisée et manuelle comme celle de l’ostéopathe peut apporter un soulagement notable, tout en favorisant une meilleure compréhension du corps par le patient.

Cet article vise donc à éclairer en profondeur les multiples facettes de la douleur postérieure du talon, en articulant les données anatomiques, cliniques et ostéopathiques. Il s’adresse aux patients curieux de mieux comprendre leur douleur, mais aussi aux thérapeutes souhaitant enrichir leur regard clinique. Nous y explorerons les causes les plus fréquentes, les signes à repérer, les stratégies diagnostiques, et surtout les pistes de traitement proposées par l’ostéopathie. Des cas cliniques viendront illustrer cette approche, et des conseils pratiques seront proposés pour prévenir les récidives.

Il est essentiel de rappeler que la douleur, en ostéopathie, n’est pas une ennemie à faire taire, mais un signal d’alerte à écouter. Elle nous parle d’un déséquilibre, d’une perte de mobilité, parfois d’un excès ou d’un manque. Elle peut refléter un conflit ancien, un surmenage récent, ou un dysfonctionnement latent qui s’exprime à travers le corps. Dans cette optique, la région postérieure du talon devient un véritable carrefour de lecture corporelle : elle révèle ce que le reste du corps compense silencieusement. L’ostéopathe, en posant ses mains avec écoute, peut alors mettre en lumière ce que la douleur tente d’exprimer.

Dans un monde où la performance physique est souvent valorisée au détriment de l’écoute du corps, prendre le temps de comprendre une douleur au talon peut sembler dérisoire. Et pourtant, c’est souvent à travers ces douleurs considérées comme mineures que s’exprime une fatigue globale, un déséquilibre d’ensemble. En les négligeant, on risque de laisser s’installer des troubles chroniques, voire de compromettre d’autres articulations. C’est pourquoi l’ostéopathie, dans son approche préventive et globale, trouve toute sa pertinence dans ce type de tableau clinique.

Enfin, au-delà du soulagement physique, une prise en charge ostéopathique bien menée peut aussi renforcer le sentiment de cohérence corporelle, aider le patient à se réapproprier son schéma corporel, et prévenir de futures blessures. Il ne s’agit pas seulement de « faire passer la douleur », mais d’accompagner un processus d’ajustement fonctionnel, postural et parfois émotionnel. Car le talon, dans sa symbolique comme dans sa fonction, est ce qui nous relie à la terre : une douleur à cet endroit peut aussi interroger notre façon de marcher dans le monde.

Anatomie du talon : Plongée dans la région postérieure

Comprendre l’anatomie du talon, en particulier dans sa portion postérieure, est fondamental pour appréhender les mécanismes de la douleur qui peut s’y installer. Cette zone, à la fois dense et complexe, agit comme un point d’ancrage et de transmission pour de nombreuses structures essentielles à la locomotion. Elle combine des éléments osseux, tendineux, musculaires, vasculaires et nerveux, chacun pouvant être à l’origine de troubles fonctionnels. Pour l’ostéopathe, une connaissance fine de cette architecture est indispensable pour orienter le diagnostic palpatoire et affiner les gestes thérapeutiques.

Le calcanéum : pilier osseux du talon

Le calcanéum est l’os principal du talon, le plus volumineux du pied. Il constitue le point d’appui postérieur du pied en position debout et lors de la marche. Il s’articule en haut avec le talus (formant l’articulation subtalaire), et en avant avec l’os cuboïde. La surface postéro-supérieure du calcanéum présente une saillie, la tubérosité calcanéenne, sur laquelle s’insère le tendon d’Achille. Cette région est le siège fréquent de douleurs, notamment dans les tendinopathies ou les conflits mécaniques comme le syndrome de Haglund.

Le calcanéum joue un rôle dans la transmission des forces verticales (poids du corps) et horizontales (propulsion), ce qui en fait une zone à forte contrainte. Il est également impliqué dans les mouvements d’inversion/éversion et participe à l’adaptation du pied aux irrégularités du sol.

Le tendon d’Achille : lien entre triceps sural et talon

Le tendon calcanéen, plus connu sous le nom de tendon d’Achille, est l’un des plus puissants du corps humain. Il est formé par la réunion des tendons des muscles gastrocnémiens (jumeaux) et du soléaire, qui composent ensemble le triceps sural. Ce tendon s’insère sur la face postérieure de la tubérosité calcanéenne.

Lors de la marche ou de la course, le tendon d’Achille transmet la puissance de la contraction du mollet vers le pied, permettant la poussée vers l’avant. Cette structure est constamment sollicitée, ce qui la rend vulnérable aux microtraumatismes, surtout en cas de déséquilibres posturaux ou de surcharge mécanique. Sa vascularisation relativement faible dans la zone d’insertion contribue aussi à sa sensibilité aux tendinopathies et aux lésions dégénératives.

Les bourses séreuses : tampons protecteurs

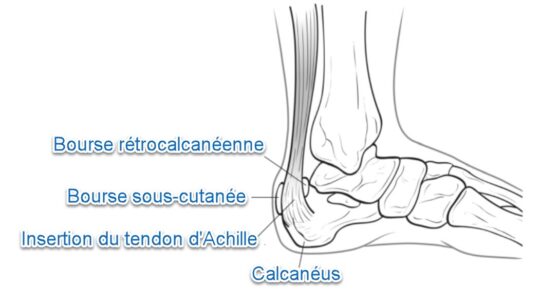

La région postérieure du talon comporte deux bourses séreuses importantes :

- La bourse rétrocalcanéenne, située entre le tendon d’Achille et l’os calcanéen ;

- La bourse rétrotendineuse, localisée entre le tendon d’Achille et la peau.

Ces bourses ont pour rôle de réduire les frictions entre les structures en mouvement. En cas d’inflammation, on parle de bursite, souvent douloureuse et parfois confondue avec une tendinopathie. Une tension excessive du triceps sural, des chaussures rigides ou une malposition du pied peuvent favoriser l’irritation de ces bourses.

Les tissus mous : peau, fascia et coussinet graisseux

La peau postérieure du talon est épaisse, souvent cornée, et contient une couche de tissu adipeux spécialisé jouant un rôle d’amortisseur. Sous la peau, on retrouve le fascia plantaire, qui commence à l’arrière du calcanéum et s’étend vers l’avant du pied, contribuant à la stabilité de l’arche plantaire.

Ce coussinet graisseux peut s’atrophier avec l’âge ou les microtraumatismes répétés, ce qui diminue la capacité d’absorption des chocs, rendant le talon plus vulnérable à la douleur. L’ostéopathe s’attarde souvent sur la qualité tissulaire de cette zone, sa mobilité, et son éventuelle fibrose.

Les éléments neurologiques : nerf tibial et branches plantaires

Le nerf tibial postérieur, en descendant à la face médiale de la jambe, traverse la région rétro-malléolaire et se divise à proximité du talon en nerfs plantaires médial et latéral. Il peut également donner une branche sensitive au talon appelée nerf calcanéen médial, qui innerve la peau du talon.

Une compression ou une irritation de ce nerf, notamment dans le cadre d’un syndrome du tunnel tarsien, peut provoquer des douleurs irradiantes vers le talon ou des sensations de brûlure, de picotements ou d’engourdissement. Ces douleurs neuropathiques sont parfois confondues avec des douleurs mécaniques.

Les interactions avec les chaînes ascendantes

L’anatomie du talon ne peut être dissociée de son intégration dans la chaîne postérieure. Toute restriction de mobilité au niveau du genou, de la hanche ou du bassin peut modifier la charge sur le talon. Par exemple, une tension du muscle ischio-jambier ou une bascule du bassin peut provoquer une hypertonie réflexe du triceps sural, augmentant la traction sur le tendon d’Achille.

L’ostéopathe prendra en compte ces interactions ascendantes et descendantes, en analysant le lien entre les fixations proximales et la symptomatologie locale. L’objectif est de comprendre pourquoi cette zone souffre, et d’où vient la surcharge.

Les principales causes de douleur postérieure du talon

La douleur postérieure du talon n’est pas une entité homogène, mais un symptôme pouvant découler de plusieurs mécanismes pathologiques ou dysfonctionnels. Elle peut être aiguë ou chronique, inflammatoire ou mécanique, localisée ou projetée. L’ostéopathe, dans sa démarche clinique, doit apprendre à distinguer ces différentes causes, souvent imbriquées, afin d’orienter le traitement vers l’origine du déséquilibre. Cette section propose une exploration des principales étiologies rencontrées dans la pratique clinique, en les regroupant selon leur nature.

Tendinite d’Achille : la surcharge du géant tendineux

La tendinite (ou plus précisément, tendinopathie) du tendon d’Achille est la cause la plus fréquente de douleur postérieure du talon chez l’adulte. Elle résulte d’une sollicitation excessive ou inadaptée du tendon, souvent liée à :

- Un surmenage sportif (course, saut, danse) ;

- Des erreurs d’entraînement (augmentation brutale de l’intensité ou du volume) ;

- Une mauvaise chaussure (talon trop rigide ou trop plat) ;

- Un trouble de l’alignement biomécanique (pied pronateur ou supinateur).

Le patient décrit une douleur située quelques centimètres au-dessus de l’insertion calcanéenne, majorée par la marche ou la montée d’escaliers. Le matin, la raideur est fréquente. À la palpation, on retrouve une zone douloureuse et parfois épaissie. L’ostéopathe cherchera à identifier les restrictions de mobilité du mollet, du genou ou du bassin pouvant favoriser cette surcharge.

Bursite rétrocalcanéenne : l’inflammation du tampon

La bursite rétrocalcanéenne correspond à l’inflammation de la bourse située entre le tendon d’Achille et le calcanéum. Elle est souvent secondaire à une compression mécanique, comme dans le syndrome de Haglund (voir ci-dessous), ou à une irritation chronique liée au frottement des chaussures.

Clinique :

- Douleur à la base postérieure du talon, centrée sur la bourse ;

- Rougeur, gonflement local, parfois impression de « cloque dure » ;

- Douleur à la pression et à la mise en charge.

L’ostéopathe pourra soulager les tensions mécaniques responsables de la compression et améliorer le drainage local, tout en conseillant sur les facteurs aggravants externes (chaussures, posture).

Syndrome de Haglund : conflit entre os, tendon et chaussure

Le syndrome de Haglund correspond à un conflit mécanique entre une excroissance osseuse postéro-supérieure du calcanéum, le tendon d’Achille, et la chaussure. Il touche surtout les femmes jeunes, les coureurs, ou les personnes portant des talons rigides.

Il associe souvent :

- Une bursite rétrocalcanéenne ;

- Une tendinopathie d’Achille ;

- Une excroissance visible ou palpable.

La douleur est majorée au chaussage, lors de la flexion plantaire, ou en fin de journée. Le traitement ostéopathique vise à diminuer les tensions postérieures et améliorer la mobilité de l’ensemble pied-jambe-bassin.

Maladie de Sever : croissance douloureuse chez l’enfant

Chez les enfants, en particulier les garçons entre 8 et 13 ans, la maladie de Sever est une cause fréquente de douleur au talon. Elle résulte d’une traction excessive sur le cartilage de croissance postérieur du calcanéum, là où s’insère le tendon d’Achille.

Cette apophysite est souvent bilatérale, liée à la croissance rapide et à une activité physique soutenue. Elle se manifeste par :

- Une douleur à la marche ou à la course ;

- Une sensibilité à la pression sur la tubérosité calcanéenne ;

- Un soulagement au repos.

L’ostéopathie intervient ici en complément du repos, en rééquilibrant les tensions de croissance et en optimisant la posture générale de l’enfant.

Fracture de stress : une douleur insidieuse du calcanéum

Plus rare, mais à ne pas négliger, la fracture de fatigue du calcanéum peut survenir après des chocs répétés, surtout chez les coureurs de fond, les militaires, ou les personnes en surcharge pondérale. Elle se manifeste par une douleur sourde, progressive, qui augmente à l’effort et s’atténue au repos.

Le diagnostic nécessite une imagerie (IRM ou scintigraphie) car la radiographie standard peut être normale en phase précoce. L’ostéopathe, s’il suspecte ce type de lésion, doit référer rapidement le patient pour un avis médical et suspendre toute manipulation directe sur la zone.

Inégalités de jambe, troubles posturaux et surcharge plantaire

Certaines douleurs postérieures du talon n’ont pas d’origine lésionnelle évidente, mais résultent d’un déséquilibre biomécanique global :

- Inégalité de longueur des membres inférieurs ;

- Dysfonction sacro-iliaque ;

- Hyperlordose lombaire ou trouble de la chaîne postérieure ;

- Mauvaise absorption des contraintes au niveau du pied.

Dans ces cas, la douleur est souvent chronique, diffuse, asymétrique, et se manifeste à la fatigue. L’ostéopathe aura ici un rôle central pour identifier et corriger les causes à distance, parfois insoupçonnées du patient.

Tableau clinique : Comment se manifeste la douleur ?

La douleur postérieure du talon ne se présente pas toujours de manière uniforme. Selon la cause, l’âge du patient, son niveau d’activité, sa posture et ses antécédents médicaux, les manifestations cliniques peuvent considérablement varier. Comprendre les différentes modalités d’expression de cette douleur permet à l’ostéopathe de mieux orienter son diagnostic fonctionnel et de distinguer les douleurs d’origine mécanique, inflammatoire ou neurologique. Cette section explore les symptômes typiques et atypiques, ainsi que leur évolution dans le temps et selon les profils de patients.

Douleur localisée : point fixe ou zone diffuse

Dans la majorité des cas, la douleur est localisée à la face postérieure du talon, soit précisément à l’insertion du tendon d’Achille sur le calcanéum, soit légèrement au-dessus ou au-dessous, selon les structures impliquées :

- Une douleur juste au-dessus du talon oriente souvent vers une tendinopathie d’Achille ;

- Une douleur à la base postérieure du calcanéum évoque une bursite rétrocalcanéenne ou un syndrome de Haglund ;

- Une douleur au centre du talon chez l’enfant fait penser à la maladie de Sever.

Le patient peut décrire la douleur comme :

- Aiguë ou lancinante lors de l’effort (marche, course, montée d’escaliers) ;

- Sourde, pesante ou brûlante au repos ou en fin de journée ;

- Piquante ou électrique, en cas de participation d’un nerf périphérique.

L’ostéopathe doit ici interroger avec précision les conditions d’apparition, les facteurs aggravants et soulageants, ainsi que la qualité ressentie de la douleur.

Raideur matinale : un indicateur d’inflammation

Un symptôme évocateur, souvent rapporté dans les cas de tendinopathie ou de bursite, est la raideur au lever. Le patient a l’impression de marcher sur une pierre, de ne pas pouvoir « dérouler » le pas. Cette sensation s’estompe généralement après quelques minutes de mobilisation. Elle témoigne d’une inflammation locale, avec une rétraction tissulaire nocturne.

Ce signe est important car il peut précéder la douleur à l’effort, et indiquer une phase débutante de pathologie. Une raideur persistante, au-delà de 15 à 20 minutes, doit alerter sur une atteinte plus avancée ou une composante systémique inflammatoire (rare mais à considérer dans les cas d’arthrite).

Douleur à l’effort : le test de la montée en charge

La douleur postérieure du talon est souvent réveillée ou aggravée par la mise en charge, en particulier :

- Lors de la course à pied, surtout en montée ou en phase de poussée ;

- Lors de la montée ou descente d’escaliers ;

- En station debout prolongée (cas fréquent chez les professionnels debout toute la journée) ;

- Après un changement de chaussure, notamment vers un talon plus bas ou plus rigide.

Certains patients notent que la douleur apparaît à chaud (au début de l’activité), s’améliore en cours d’exercice, puis revient à froid (quelques heures après l’arrêt). Ce profil est typique des tendinopathies chroniques.

L’ostéopathe pourra observer des compensations dans la marche : appui latéralisé, mise en rotation du pied, réduction de l’allongement du pas, etc. Ces adaptations doivent être corrigées pour éviter la chronicisation.

Symptômes associés : signes d’alerte ou de chronicité

Certains signes associés doivent être attentivement relevés, car ils orientent vers des complications ou des formes particulières :

- Gonflement local : évocateur de bursite ou d’inflammation active ;

- Rougeur et chaleur : indicateur inflammatoire, voire infectieux ;

- Sensations de brûlure ou de fourmillement : signes neurologiques, évoquant une atteinte du nerf calcanéen médial ou un syndrome du tunnel tarsien ;

- Déformation visible : bosse postérieure du calcanéum, typique du syndrome de Haglund ;

- Perte de force à la flexion plantaire : rare mais possible, notamment après une rupture partielle du tendon.

Ces éléments cliniques doivent inciter à une évaluation approfondie, et parfois à une orientation vers l’imagerie médicale ou la consultation spécialisée.

Évolution selon l’âge et le profil du patient

- Chez l’enfant : la douleur postérieure du talon est souvent liée à la croissance, comme dans la maladie de Sever. Elle est exacerbée par le sport et le port de chaussures non adaptées.

- Chez l’adulte actif ou le sportif : les tendinopathies et bursites dominent le tableau. Elles évoluent souvent par poussées, avec des périodes de rémission et de recrudescence.

- Chez la personne âgée : la douleur peut être chronique, liée à une dégénérescence du tendon, à une perte du coussinet adipeux, ou à une modification du schéma de marche. Elle s’accompagne parfois d’une crainte de la chute.

L’approche ostéopathique devra être adaptée à ces différents profils : relâchement myotendineux, rééquilibrage postural, travail global sur les chaînes montantes et descendantes.

Évaluation clinique ostéopathique : écoute du corps en mouvement

L’observation de la posture debout, de la marche et des tests dynamiques est cruciale. L’ostéopathe cherchera :

- Une limitation de la dorsiflexion ou de la flexion plantaire ;

- Une restriction de mobilité des articulations tibiotarsienne, sous-talienne ou du médio-pied ;

- Une tension excessive du triceps sural ;

- Des compensations ascendantes (genou, hanche, bassin) ou descendantes (voûte plantaire, orteils).

Ce tableau clinique, enrichi par la palpation fine et l’écoute tissulaire, permet de poser un diagnostic ostéopathique fonctionnel : non pas en termes de pathologie pure, mais en termes de déséquilibres à corriger pour restaurer une fonction fluide et sans douleur.

Diagnostic : Entre examen clinique et imagerie

Face à une douleur postérieure du talon, poser un diagnostic précis est essentiel, tant pour adapter la prise en charge ostéopathique que pour exclure certaines pathologies plus graves. Le diagnostic ne doit pas se limiter à un constat local : il s’inscrit dans une compréhension globale du corps, de sa mécanique, de ses adaptations posturales, et parfois de ses mémoires traumatiques. Cette section explore les différentes étapes de l’évaluation, depuis l’anamnèse ostéopathique jusqu’au recours éventuel à l’imagerie médicale.

Anamnèse ostéopathique : écouter ce que le corps veut dire

L’interrogatoire est la première étape du diagnostic. Il permet de reconstruire l’histoire de la douleur, ses circonstances d’apparition, son évolution et ses répercussions. L’ostéopathe interrogera notamment sur :

- Le mode d’apparition : brutale ou progressive, après un effort ou au repos ?

- Le rythme : douleur matinale, douleur à l’effort, douleurs nocturnes ?

- Les facteurs aggravants et soulageants : type de chaussures, activité physique, positions ?

- Le contexte : reprise d’un sport, changement de poste, stress, prise de poids ?

- Les antécédents : traumatismes anciens (entorses, fractures), pathologies chroniques, chirurgie du membre inférieur ou du rachis, traitements médicamenteux ?

Mais au-delà des faits, l’ostéopathe est aussi à l’écoute des résonances corporelles et émotionnelles que peut porter cette douleur. Une douleur au talon peut symboliser un mal à « poser le pied », à avancer, ou encore une surcharge portées depuis trop longtemps.

Observation et palpation : l’intelligence du geste manuel

L’examen clinique commence par une observation posturale globale : comment le patient se tient-il debout ? Où place-t-il son poids ? Y a-t-il un effondrement de l’arche plantaire, une bascule du bassin, une rotation du genou ?

L’analyse de la marche est également riche d’enseignements : longueur du pas, symétrie, déroulé du pied, attitude antalgique. Une boiterie de compensation, même discrète, peut trahir une surcharge chronique ou un blocage articulaire à distance.

La palpation vient ensuite affiner le diagnostic. Elle permet de :

- Localiser précisément la douleur ;

- Distinguer les structures atteintes (tendon, bourse, os, tissu sous-cutané) ;

- Évaluer la température, la texture, la mobilité tissulaire ;

- Rechercher un œdème, une tension myofasciale, une fibrose.

Les tests ostéopathiques complètent l’examen : mobilisation passive du pied et de la cheville, tests d’élongation du triceps sural, compression du calcanéum, test de la chaîne postérieure, etc. Ces tests orientent vers des dysfonctions tissulaires spécifiques ou des restrictions articulaires à corriger.

Tests cliniques spécifiques : affiner l’hypothèse

Certains tests permettent de préciser l’origine de la douleur :

- Signe de Royal London : douleur à la palpation du tendon d’Achille, qui diminue lors de la contraction isométrique contre résistance, évocateur d’une tendinopathie.

- Squeeze test du calcanéum : douleur à la compression latérale de l’os, suspect de fracture de stress.

- Thompson test : absence de flexion plantaire lors de la compression du mollet, signe d’une rupture partielle ou complète du tendon.

- Test de dorsiflexion passive : douleur majorée lors de l’étirement passif du triceps sural dans une bursite ou une tendinite.

- Test de Tinel au niveau du tunnel tarsien : reproduit des douleurs irradiantes vers le talon, évoquant une composante neurologique.

Ces tests doivent être interprétés avec finesse, en les replaçant dans le contexte global du patient.

Le rôle de l’imagerie médicale : confirmation ou exclusion

L’ostéopathe ne pose pas de diagnostic médical au sens strict, mais peut orienter le patient vers un examen complémentaire si nécessaire :

- Radiographie standard : utile pour visualiser les excroissances osseuses (syndrome de Haglund), les anomalies calcanéennes, ou exclure une fracture.

- Échographie musculo-tendineuse : permet d’évaluer l’intégrité du tendon d’Achille, l’inflammation des bourses, les déchirures musculaires ou les lésions chroniques.

- IRM : réservée aux cas persistants ou complexes, elle visualise les tissus mous, les œdèmes osseux, et permet de confirmer une fracture de fatigue.

- Scintigraphie osseuse : rarement utilisée, mais peut être utile pour les diagnostics difficiles, notamment chez les sportifs.

L’objectif est de ne pas se substituer au médecin, mais de collaborer en cas de doute ou de suspicion de pathologie grave, afin d’assurer une sécurité optimale au patient.

Diagnostic ostéopathique fonctionnel : voir au-delà de la zone douloureuse

Enfin, l’ostéopathe établit un diagnostic fonctionnel, c’est-à-dire une cartographie des restrictions de mobilité et des déséquilibres biomécaniques qui contribuent à la douleur. Cela peut inclure :

- Une perte de mobilité de la cheville, du genou, de la hanche ou du bassin ;

- Une asymétrie posturale globale ;

- Une hypertonie musculaire à distance ;

- Un trouble de la coordination neuromusculaire.

Ce diagnostic permet de construire un plan de traitement individualisé, visant à libérer les zones de tension, réharmoniser les appuis, et restaurer la fonction locomotrice dans sa globalité.

Approche ostéopathique : Comprendre et traiter la globalité

Dans la prise en charge de la douleur postérieure du talon, l’ostéopathie se distingue par sa capacité à dépasser l’approche strictement localisée du symptôme. Là où d’autres disciplines peuvent se focaliser sur le tendon, la bourse ou l’os, l’ostéopathe interroge la globalité du corps, son organisation dans l’espace, sa dynamique, ses adaptations. Le talon, dans ce contexte, n’est pas seulement une zone douloureuse : il est un signal d’alarme, souvent le point final visible d’un déséquilibre plus ancien, plus profond. Cette section explore les grands axes de l’approche ostéopathique, entre techniques locales et traitement des causes à distance.

Objectifs du traitement ostéopathique : restaurer la fonction, pas seulement faire disparaître la douleur

Le rôle de l’ostéopathe n’est pas simplement de soulager une inflammation ou d’assouplir un tendon. Il est de :

- Restaurer la mobilité tissulaire là où elle est restreinte ;

- Réharmoniser les chaînes musculaires ;

- Optimiser les appuis plantaires et la posture globale ;

- Permettre au corps de retrouver son autorégulation.

Cette approche suppose de ne pas s’arrêter à la zone symptomatique. Une douleur au talon peut être la conséquence d’un blocage sacro-iliaque, d’une hypertonie du carré des lombes, d’une dysfonction du diaphragme, ou encore d’un trouble de la proprioception plantaire.

Travail tissulaire et relâchement myofascial : redonner de la souplesse aux tissus

Dans un premier temps, l’ostéopathe agit souvent localement sur les tissus entourant le talon :

- Relâchement du triceps sural (gastrocnémiens et soléaire) par techniques musculaires post-isométriques ou inhibition douce ;

- Décompression du tendon d’Achille, en travaillant sa mobilité par rapport au calcanéum et aux bourses séreuses ;

- Drainage et mobilisation des tissus sous-cutanés (fascia, coussinet adipeux) en cas d’inflammation locale ou d’œdème ;

- Techniques myofasciales de décompression de la chaîne postérieure (fascia plantaire, loge postérieure de la jambe, aponévrose lombaire).

Ce travail vise à restaurer un glissement fluide des structures, à libérer les tensions accumulées, et à apaiser l’inflammation locale.

Équilibre postural et biomécanique du membre inférieur : de la cheville au bassin

L’ostéopathe examine ensuite le membre inférieur dans son ensemble :

- Cheville : mobilité de l’articulation tibiotarsienne, sous-talienne, médio-pied ;

- Genou : recherche de restrictions de rotation ou de flexion-extension ;

- Hanche : évaluation des mouvements de rotation, d’antéversion, d’abduction ;

- Bassin : position des iliaques, mobilité sacro-iliaque, équilibre lombo-pelvien.

Une restriction de mobilité au niveau de la hanche, par exemple, peut entraîner une surcharge compensatoire du triceps sural, et donc du tendon d’Achille. De même, une bascule du bassin peut modifier la répartition du poids entre les deux pieds, favorisant une hyperpression sur le talon douloureux.

L’ostéopathie corrige ces dysfonctions articulaires secondaires pour soulager la région postérieure du talon.

Implication du rachis, du diaphragme et des chaînes montantes

Le traitement ostéopathique explore aussi les zones à distance, notamment :

- Le rachis lombaire : une dysfonction L5-S1 peut influencer le tonus du mollet via les racines nerveuses ;

- Le diaphragme : sa tension peut créer une hyperpression vers le bassin et les membres inférieurs ;

- Le système crânio-sacré : perturbé dans certaines douleurs chroniques, il est évalué dans une approche globale.

L’ostéopathe agit sur ces structures à distance lorsqu’il identifie une perte de mobilité ou un déséquilibre tissulaire pouvant entretenir la symptomatologie.

Ajustement de la statique et intégration neuromusculaire

Une fois les tensions relâchées et la mobilité restaurée, l’ostéopathe guide le corps vers une nouvelle organisation fonctionnelle, plus fluide, plus équilibrée. Cela passe par :

- Des exercices de recentrage du pied et du bassin ;

- Des conseils de chaussage adapté (drop, souplesse, maintien) ;

- Des recommandations de mobilisations douces à domicile, pour entretenir les bénéfices de la séance.

Chez certains patients, un travail de proprioception plantaire est proposé, via des appuis conscients, des exercices d’équilibre, ou des stimulations sensorielles ciblées. Cela permet au pied de « se réapproprier » sa fonction d’appui dynamique.

La dimension émotionnelle et symbolique de la douleur au talon

Dans certains cas, notamment lorsque la douleur est chronique ou sans cause évidente, l’ostéopathe peut explorer une dimension plus émotionnelle ou symbolique. Le talon est ce qui nous relie au sol, à notre base. Une douleur à cet endroit peut évoquer un manque d’ancrage, une difficulté à avancer, ou une surcharge supportée trop longtemps.

Sans interprétation abusive, l’ostéopathe peut écouter ce que le corps exprime, et accompagner le patient dans une réappropriation corporelle plus consciente et apaisée.

Traitements complémentaires et conseils pratiques

En complément du traitement ostéopathique, un ensemble de mesures peut contribuer à soulager la douleur postérieure du talon et à prévenir sa récidive. Il ne s’agit pas uniquement de soulager un symptôme, mais de créer les conditions favorables à la guérison et au rééquilibrage du corps. Ces traitements incluent des approches naturelles, des conseils ergonomiques, des exercices ciblés, et parfois le recours temporaire à des dispositifs orthopédiques. L’objectif est d’impliquer le patient dans sa propre prise en charge, dans une logique d’éducation thérapeutique et d’autonomisation.

Étirements adaptés et exercices doux : restaurer la souplesse sans aggraver

L’un des piliers de l’accompagnement des douleurs du talon est le rééquilibrage des chaînes musculaires, notamment postérieures :

- Le triceps sural (gastrocnémiens et soléaire) est souvent en cause : son raccourcissement ou son hypertonie augmente la traction sur le tendon d’Achille.

- L’aponévrose plantaire, tendue ou rétractée, participe à la perte de souplesse de l’arrière-pied.

Étirements progressifs recommandés :

- Étirement du mollet debout contre un mur, genou tendu puis genou fléchi ;

- Étirement passif de la plante du pied en flexion dorsale avec les orteils en extension, assis ou couché ;

- Massage plantaire avec une balle de tennis ou une balle hérissée, en douceur.

Ces exercices doivent être faits sans douleur vive, de manière progressive, deux fois par jour pendant 30 secondes à 1 minute. L’ostéopathe adapte leur intensité selon le stade inflammatoire.

Chaussures et semelles : penser l’environnement du pied

Les chaussures ont un rôle fondamental. Une mauvaise chaussure peut entretenir ou aggraver la douleur :

- Trop rigide : génère des conflits avec le calcanéum (ex. syndrome de Haglund) ;

- Trop plate : augmente la traction sur le tendon d’Achille ;

- Trop souple : manque de soutien de la voûte plantaire.

Conseils pratiques :

- Opter pour une chaussure avec un léger drop (talon légèrement surélevé) si le tendon est douloureux ;

- Éviter les contreforts rigides si la bursite est en cause ;

- Privilégier un amorti souple, surtout chez les personnes âgées ou en surpoids.

L’ostéopathe peut aussi orienter vers un podologue pour la conception de semelles orthopédiques sur mesure. Celles-ci peuvent :

- Rééquilibrer les appuis ;

- Diminuer la traction tendineuse ;

- Compenser une inégalité de longueur des membres inférieurs.

L’objectif est toujours de retrouver une fonction normale, non de corriger à vie une compensation si elle n’est plus nécessaire.

Glaçage, repos et auto-soins : accompagner les phases inflammatoires

En phase aiguë, notamment en cas de tendinite ou de bursite, des mesures anti-inflammatoires naturelles peuvent aider :

- Glaçage du talon : 10 à 15 minutes, 2 à 3 fois par jour, jamais directement sur la peau ;

- Repos relatif : éviter les activités déclenchantes sans tomber dans l’immobilisation totale ;

- Élévation du pied : utile si œdème présent, en fin de journée.

Des plantes médicinales peuvent aussi être proposées (en accord avec le professionnel de santé) : arnica, harpagophytum, curcuma, etc. En usage local ou oral, elles offrent un soutien doux et naturel à la phase de régulation tissulaire.

Correction des gestes du quotidien : l’ergonomie en mouvement

Souvent, les douleurs du talon sont entretenues par des gestes répétés ou postures inadaptées :

- Station debout prolongée sans changement d’appui ;

- Marche sur sol dur sans amorti ;

- Position assise prolongée avec jambes croisées, influençant le bassin et le membre inférieur.

L’ostéopathe pourra proposer :

- Des micro-pauses posturales au travail ;

- Des alternances de posture (assis/debout/marche) ;

- Des conseils pour réorganiser l’espace de travail ou la routine quotidienne.

L’idée est d’amener le patient à habiter son corps différemment, avec plus de conscience et de fluidité.

Intégrer une routine d’entretien corporel

Pour éviter les récidives, une routine d’entretien est essentielle :

- Automassages : plante du pied, mollet, fessiers ;

- Mobilisations articulaires douces le matin (cheville, genou, bassin) ;

- Bain de pieds tiède ou alterné (tiède/froid) en fin de journée pour activer la circulation ;

- Exercices d’équilibre (sur une jambe, yeux fermés, sur coussin instable) pour renforcer la proprioception.

Cette routine peut être conçue avec l’ostéopathe selon le profil du patient, son âge, ses antécédents et ses objectifs.

Travail sur les émotions et le stress : le lien corps-esprit

Certaines douleurs du talon s’installent ou s’aggravent dans un contexte de tension psychique ou émotionnelle : surcharge professionnelle, conflit, perte de repères, anxiété chronique.

L’ostéopathe, s’il en perçoit les signes, peut proposer :

- Des techniques de relâchement somato-émotionnel ;

- Une écoute verbale et corporelle bienveillante ;

- Une orientation vers un soutien complémentaire si nécessaire (psychologue, relaxation, yoga).

Prendre soin de son talon, c’est parfois aussi prendre soin de ce qui nous empêche d’avancer sereinement.

Cas cliniques ostéopathiques : Illustrations concrètes

Pour illustrer la richesse de l’approche ostéopathique dans les douleurs postérieures du talon, rien ne vaut des cas cliniques réels ou inspirés de la pratique quotidienne. Ces exemples permettent de comprendre comment les principes théoriques se traduisent dans le soin, et comment l’écoute fine du corps, au-delà des symptômes, oriente vers des solutions individualisées. Ces cas sont volontairement variés : sportif, enfant, personne âgée, chacun apportant un éclairage particulier sur les mécanismes en jeu et la pertinence de la prise en charge ostéopathique.

Cas 1 – Le coureur régulier et la tendinopathie d’Achille chronique

Profil : Homme de 42 ans, ingénieur, court trois fois par semaine depuis 6 ans. Douleur persistante à l’arrière du talon droit depuis 3 mois, apparue progressivement après avoir changé de chaussures (modèle minimaliste).

Symptômes :

- Douleur à la mise en charge et au début de la course ;

- Raideur matinale de 15 minutes ;

- Douleur sourde qui persiste après l’entraînement.

Évaluation ostéopathique :

- Hypertonie du triceps sural droit ;

- Restriction de mobilité du médio-pied ;

- Dysfonction du sacrum en rotation postérieure droite ;

- Raideur de l’articulation T9-T10, en lien avec une posture prolongée assise.

Traitement :

- Relâchement post-isométrique des gastrocnémiens et du soléaire ;

- Décompression myofasciale du tendon d’Achille ;

- Libération articulaire du sacrum et du thorax ;

- Conseils d’étirements progressifs et modification du chaussage.

Résultat : nette amélioration dès la 2ᵉ séance. Le patient reprend la course progressivement, avec moins de contraintes sur le tendon. Sensibilisation à l’importance de l’auto-écoute corporelle.

Cas 2 – Enfant de 11 ans et maladie de Sever

Profil : Garçon de 11 ans, très actif, pratique le soccer 5 fois par semaine. Douleur talonnière bilatérale depuis 2 mois, aggravée par l’activité physique.

Symptômes :

- Douleur diffuse à l’arrière du talon après les entraînements ;

- Boiterie discrète en fin de journée ;

- Talons sensibles à la palpation.

Évaluation ostéopathique :

- Tension importante de la chaîne postérieure (ischio-jambiers, mollets) ;

- Restriction de la mobilité du pied gauche (articulation subtalaire) ;

- Compensation lombaire par hyperlordose.

Traitement :

- Techniques douces d’inhibition musculaire et d’étirement global actif ;

- Mobilisations articulaires du pied et du bassin ;

- Conseils d’activité modérée, glaçage, et assouplissements quotidiens.

Résultat : diminution de 60 % des douleurs en 2 semaines, reprise encadrée de l’activité. L’ostéopathie a permis de relâcher les tensions de croissance et de prévenir l’évolution chronique.

Cas 3 – Femme de 68 ans et douleur du talon liée à une perte du coussinet adipeux

Profil : Femme retraitée, marcheuse régulière, se plaint depuis plusieurs mois d’une douleur au talon gauche, sans cause traumatique connue.

Symptômes :

- Douleur type “pierres dans la chaussure” en fin de journée ;

- Sensation d’écrasement du talon sur sol dur ;

- Douleur augmentée sans chaussures.

Évaluation ostéopathique :

- Atrophie visible du coussinet adipeux postérieur ;

- Appuis posturaux asymétriques ;

- Compensation du bassin par antéversion gauche ;

- Hypomobilité de la hanche gauche.

Traitement :

- Techniques de décompression des tissus sous-cutanés ;

- Travail global du membre inférieur gauche et du bassin ;

- Recommandation d’un soutien plantaire (semelle légère absorbante) ;

- Éducation posturale douce.

Résultat : soulagement progressif de la douleur, meilleure tolérance à la marche. Revalorisation de la posture et du schéma corporel dans la vie quotidienne.

Cas 4 – Jeune danseuse et syndrome de Haglund

Profil : Fille de 17 ans, danse classique, douleur à l’arrière du talon droit après les pointes.

Symptômes :

- Gêne lors du chaussage ;

- Douleur vive à la pression du contrefort ;

- Tuméfaction postérieure du calcanéum.

Évaluation ostéopathique :

- Conflit mécanique évident entre le calcanéum et le tendon ;

- Hypertonie des fibulaires et déséquilibre des appuis ;

- Dysfonction du médio-pied et du bassin homolatéral.

Traitement :

- Décompression locale, relâchement du triceps et des fibulaires ;

- Mobilisation du médio-pied et réalignement du bassin ;

- Conseils de chaussage adapté pour la danse.

Résultat : amélioration significative, meilleure gestion de l’appui en pointe, prévention des rechutes par correction des déséquilibres ascendants.

Conclusion ouverte – Revenir sur ses appuis pour avancer autrement

La douleur postérieure du talon, si fréquente et pourtant souvent banalisée, révèle bien plus qu’un simple problème local de surcharge. Elle est à la croisée de la biomécanique, de l’histoire corporelle, de la posture quotidienne, et parfois du vécu émotionnel. En cela, elle offre un champ d’exploration privilégié pour l’ostéopathie, discipline qui considère le symptôme non pas comme un ennemi à combattre, mais comme un messager à écouter.

Tout au long de cet article, nous avons vu combien cette douleur pouvait prendre de visages : tendinopathie d’Achille, bursite, maladie de Sever, syndrome de Haglund, fracture de stress… Mais derrière la diversité des diagnostics, un point commun demeure : une perte d’harmonie fonctionnelle dans le corps. Cette perte peut être locale, dans la relation entre le tendon et l’os ; ou systémique, dans la manière dont le corps gère ses appuis, compense ses déséquilibres, absorbe les chocs et exprime les tensions.

Dans l’approche ostéopathique, soigner le talon ne consiste pas à s’acharner sur lui. Cela consiste à comprendre pourquoi il souffre. Pourquoi ce talon gauche, et pas le droit ? Pourquoi cette douleur aujourd’hui, et pas il y a un an ? Qu’est-ce que le corps tente de dire par ce point d’appui douloureux ? Ces questions, loin d’être théoriques, orientent toute la pratique manuelle de l’ostéopathe. Elles ouvrent la voie à un soin global, respectueux du rythme du corps et de son histoire.

Les mains de l’ostéopathe ne cherchent pas à forcer, mais à dialoguer. Elles perçoivent les tensions, les densités, les blocages, mais aussi les zones de vitalité, de mouvement, de potentiel de réparation. Dans le cas d’une douleur postérieure du talon, elles explorent les fixations tissulaires locales, mais aussi les compensations du genou, de la hanche, du bassin, les rotations vertébrales, les asymétries d’appui. Elles cherchent à libérer le mouvement, à restaurer la capacité d’adaptation du corps, à relancer les circuits naturels d’autorégulation.

Mais cette restauration fonctionnelle ne peut être complète sans l’implication du patient lui-même. L’ostéopathe peut desserrer les nœuds, mais c’est au patient d’apprendre à habiter différemment ses appuis, à mieux répartir ses charges, à respecter ses limites. Cela passe par des ajustements concrets (chaussures, étirements, rythme de vie), mais aussi par une prise de conscience plus subtile : celle de la façon dont il se tient, marche, encaisse… et avance.

La douleur au talon devient alors une opportunité de transformation. Elle invite à ralentir, à réajuster sa posture intérieure autant qu’extérieure, à poser ses pas autrement – non plus dans la précipitation, mais dans la conscience. C’est en cela qu’elle peut être une porte d’entrée vers un soin plus profond, plus global, plus durable.

Cette approche rejoint une vision holistique du soin : celle qui considère le corps non comme une somme de pièces mécaniques, mais comme un être vivant, traversé par des forces, des mémoires, des rythmes. Elle fait écho à la symbolique du talon, racine du pied, point d’ancrage au sol : lorsque cette zone devient douloureuse, c’est parfois un appel à retrouver un enracinement, une stabilité perdue, un lien plus juste avec la terre comme avec soi-même.

Plutôt que de clore cette réflexion par des certitudes, ouvrons-la à la résonance personnelle. Que dit votre talon ? Quelles charges portez-vous qui ne vous appartiennent plus ? Quelle part de vous-même aspire à avancer autrement ? Et si la douleur n’était pas seulement à faire taire, mais à écouter comme un murmure du corps vers une meilleure cohérence ?

L’ostéopathie, dans sa pratique subtile et incarnée, offre un espace pour cette écoute. Elle invite à revenir sur ses appuis, au sens le plus concret comme au sens le plus existentiel. Et c’est peut-être là, dans cette capacité à retrouver un pas juste, que se joue la véritable guérison.

Exercice et étirement

Exercices et Étirements : Restaurer la souplesse et la force du talon

L’accompagnement thérapeutique des douleurs postérieures du talon ne peut se limiter aux techniques manuelles. Il repose aussi sur une participation active du patient, notamment à travers des exercices simples visant à assouplir, renforcer et réharmoniser la chaîne postérieure. Ces exercices, s’ils sont bien exécutés et adaptés au niveau de douleur, favorisent la cicatrisation tissulaire, diminuent les risques de récidive et renforcent l’autonomie corporelle.

Étirement du tendon d’Achille avec genou fléchi : cible le muscle soléaire

Cet exercice permet d’étirer spécifiquement le soléaire, souvent contracté de manière chronique en cas de surcharge du tendon.

- Position de départ : debout face à un mur, le pied non douloureux placé devant avec le genou fléchi, le pied affecté à l’arrière avec le genou également fléchi. Les orteils des deux pieds sont légèrement orientés vers l’intérieur.

- Mouvement : tout en gardant les deux talons bien ancrés au sol, fléchissez légèrement les hanches vers l’avant, en direction du mur, jusqu’à sentir un étirement profond à l’arrière de la cheville et dans le mollet bas.

- Durée : maintenir l’étirement pendant 30 secondes, puis relâcher 30 secondes.

- Fréquence : effectuer 2 à 3 séries de 4 répétitions, deux fois par jour, sur une période de 3 à 4 semaines.

Cet étirement est particulièrement utile dans les phases subaiguës et chroniques.

Étirement du triceps sural (gastrocnémien) : relâcher la chaîne postérieure

Cette variante cible le muscle gastrocnémien, plus superficiel, souvent hypertonique chez les personnes actives ou les marcheurs.

- Position de départ : debout face à un mur, placez le pied non douloureux devant avec le genou fléchi. Le membre douloureux est positionné en arrière, jambe tendue et orteils orientés légèrement vers l’intérieur.

- Mouvement : abaissez lentement le bassin vers l’avant jusqu’à ressentir un étirement à l’arrière de la jambe, dans la partie haute du mollet.

- Durée et fréquence : identiques à l’étirement précédent.

L’alternance de ces deux étirements permet une action synergique sur les deux portions du triceps sural, réduisant la tension sur le tendon d’Achille.

Renforcement excentrique du mollet : stimuler sans surcharger

Le travail excentrique est l’un des piliers de la rééducation des tendinopathies. Il consiste à freiner activement l’allongement du muscle, ce qui favorise la réorganisation des fibres tendineuses.

- Position de départ : placez-vous debout sur une marche d’escalier, les talons dans le vide, en vous tenant à une rampe pour l’équilibre.

- Mouvement :

- Montez sur la pointe des pieds à l’aide des deux jambes ;

- Redescendez lentement sur la jambe douloureuse seule, en laissant le talon descendre aussi bas que confortablement possible.

- Répétitions : 10 à 15 répétitions, 2 à 3 fois par jour.

- Progression : débuter avec les deux pieds, puis évoluer vers un appui unilatéral à mesure que la force augmente.

Cette approche renforce non seulement les muscles du mollet, mais diminue la douleur tendineuse en stimulant l’adaptation tissulaire.

Références

Références scientifiques et médicales générales

- Maffulli, N., et al. (2003). Clinical diagnosis of Achilles tendinopathy with tendinosis. Clinical Journal of Sport Medicine, 13(1), 11–15.

- Alfredson, H., et al. (1998). Heavy-load eccentric calf muscle training for the treatment of chronic Achilles tendinosis. American Journal of Sports Medicine, 26(3), 360–366.

- Khan, K. M., et al. (2002). Histopathology of common tendinopathies. Update and implications for clinical management. Sports Medicine, 27(6), 393–408.

- Saxena, A., & Fullem, B. (2004). Haglund’s deformity and retrocalcaneal bursitis in the elite athlete. Foot and Ankle International, 25(11), 779–783.

- Weiss, L. A., et al. (2002). Calcaneal apophysitis (Sever disease): Presentation and treatment. Clinical Pediatrics, 41(6), 341–344.

Podologie, biomécanique et chaînes posturales

- Basmajian, J. V., & Deluca, C. J. (1985). Muscles Alive: Their Functions Revealed by Electromyography. Williams & Wilkins.

- Kapandji, I. A. (2010). Physiologie articulaire – Tome 2 : Membre inférieur. Maloine.

- Root, M. L., Orien, W. P., & Weed, J. H. (1977). Normal and abnormal function of the foot. Clinical Biomechanics Corp.

Références ostéopathiques

- Greenman, P. E. (2003). Principles of Manual Medicine. Lippincott Williams & Wilkins.

- Lederman, E. (2005). The Science and Practice of Manual Therapy. Elsevier.

- Barral, J.-P., & Mercier, P. (1988). Approche ostéopathique des fascias. Éditions Sully.

- Sutherland, W. G. (1990). Enseignements dans le champ crânien. Éditions Sully.

🧠 Douleur, symbolique et lien corps-esprit

- Damasio, A. R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. G. P. Putnam’s Sons.

- Alice Miller. (1981). The Drama of the Gifted Child. Basic Books.

- Lemoine, M. (2018). La douleur et le corps : Approche anthropologique et clinique. Érès.

🦶 Prévention, sport et recommandations pratiques

- American College of Sports Medicine (ACSM). (2021). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription.

- Gait & Posture Journal. (divers articles sur la marche, les appuis et la biomécanique du pied).

- Cook, J. L., & Purdam, C. R. (2009). Is tendon pathology a continuum? A pathology model to explain the clinical presentation of load-induced tendinopathy. British Journal of Sports Medicine, 43(6), 409–416.